満州小考(3) 「ハルピンのメーデーの思ひ出」──五・三〇運動と「北伐」

はじめに

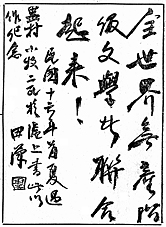

プロレタリア文学運動も最末期の昭和9年5月、雑誌『新文戦』に掲載された里村欣三の随筆「ハルピンのメーデーの思ひ出」は、里村の満州体験を窺わせる資料である。はじめに写真版を掲げるが、そこから推測されることは里村欣三の二回目の「満州放浪」が大正14年5月1日を含む時期である、ということである。

この里村欣三の随筆が掲載された雑誌『新文戦』に至るプロレタリア文学運動の経緯を簡単に振り返っておくと、

関東大震災により廃刊を余儀なくされた『種蒔く人』を受けた雑誌『文藝戦線』は、大正13年6月に中西猪之助を編集発行人(第7号まで)として創刊されたが、昭和2年、統一の前の分離を説く「福本イズム」をめぐって分裂がはじまり、数度の分裂の後、昭和7年7月号をもって終刊した。葉山嘉樹、前田河廣一郎、里村欣三、青野季吉らの“労農派”は内部に対立を含みながら『レフト』、『労農文学』に拠って活動を続けたが、『新文戦』(昭和9年1月〜12月、全9号)を最後に、運動としての“プロレタリア文学”は終焉した。共産党系の「ナルプ」もこの年、昭和9年2月に解体声明を出している。

『レフト』は『文藝戦線』廃刊を受けて、昭和7年9月〜昭和8年11月号まで全10号刊行された雑誌で、「『文戦』を建直すための全体会議が、下荻窪の福田新生のアトリエで催された。その席上、機関雑誌の改題が問題となつて例によつていろいろと発案されたが、結局、里村欣三の発案でこれに定つたのだつた。(中略)その『レフト』の伝単が出来るか出来ない中に当の里村が真先に『レフト』を去り、」(青野季吉「『新文戦』としての出発に際して」、『新文戦』昭和9年1月号)とあり、里村欣三は『レフト』には一編も書いていない。

里村欣三の随筆「ハルピンのメーデーの思ひ出」が掲載された『新文戦』は、葉山嘉樹、前田河廣一郎らの『労農文学』と、青野季吉、鶴田友也、伊藤永之介、岩藤雪夫等の『レフト』が合同して左翼作家聯盟の機関誌として昭和9年1月〜12月号まで、全9号刊行されたものである。

里村欣三は4月号に「火力発電所」(小説)、5月号に「ハルピンのメーデーの思ひ出」(随筆)、12月号に「富豪」(小説)を書いている(小田切進編『現代文芸総覧』上巻、昭和44年11月、明治文献刊)が、『新文戦』の4月号、12月号は日本近代文学館にも欠号で、見ることができない。わずかに残された日本近代文学館の架蔵の中に、『新文戦』昭和9年5月号があり、そこに掲載された里村欣三の随筆が、上掲した「ハルピンのメーデーの思ひ出」なのである。

このわずかな資料を手がかりに、里村欣三の二回目の「満州放浪」の時期を再検証しようと思っていた矢先、思わぬ新資料に出会ったのである。

その資料とは、前田河廣一郎の『支那から手を引け』(昭和5年11月15日、日本評論社刊)と、「假面」(福岡日日新聞、昭和4年7月16日〜8月16日、計30回)である。

ただし、今、検討を始めようとする「ハルピンのメーデーの思ひ出」(『新文戦』昭和9年5月号)と、この前田河廣一郎の2つの新資料を同時に扱うと相当のボリュームになるので、便宜上、前田河の2つの新資料は、「満州小考(4)前田河廣一郎の『支那から手を引け』と「假面」」として、別個に扱うので、出来上がりましたら、併せてお読みください。

なお、ここで“里村欣三の二回目の「満州放浪」”というのは、里村欣三が大正11年、徴兵検査を受けたものの、徴兵を忌避し、大正11年10月末〜大正12年5月頃(推定)まで「満州」に逃亡した「第一回目の満州逃亡」と区別するためのもので、「第一回目の満州逃亡」については、本サイト考察「中西伊之助との関係」、「里村欣三が「神戸市電にいた」」、「労働運動上の傷害事件はあった!」、「ハルビン、トルゴワヤ街とはどこなのか?」をお読みください。

「ハルピンのメーデーの思ひ出」

冒頭に写真版で掲げた里村欣三の随筆「ハルピンのメーデーの思ひ出」(『新文戦』昭和9年5月号)には、里村欣三の「第二回目の満州放浪」の時期を窺わせる箇所がある。

書き出しは「約十年程前に、私はハルピンでメーデーを迎えたことがある。その頃は張作霖の全盛時代で、一切の民衆運動に苛烈な弾壓が下されてゐた時だつた。」と始まる。

これが書かれた昭和9(1934)年5月を起点に「約十年程前」に当るのは1924、5年で、大正13年か、14年ごろのことである。それは「その頃は張作霖の全盛時代」であった、と書かれている。

|

|

|

『画報近代百年史 第十二集1927-30』

(国際文化情報社、昭和27年6月5日刊、

P918)に掲載されている張作霖の写真

|

|

『哈爾濱経済概観』(康徳5(1939)年5月11日、哈爾濱商工公會刊)の年譜によると、

西暦一九一九年(大正八年) 張作霖東三省を統一す。

西暦一九二二年(大正十一年) 張作霖第一次奉直戦に敗退し、その官職を奪はる。

西暦一九二四年(大正十三年) 張作霖第二奉直戦に大勝す。

西暦一九二五年(大正十四年) 郭松齢、張に敗れて銃殺さる。国民政府成立し蒋介石総司令に就任。孫文没す。

西暦一九二七年(昭和二年) 蘇支国交断絶す。満州に排日運動起る。

西暦一九二八年(昭和三年) 張作霖爆死す。

とあり、「張作霖の全盛時代」は、大正13年〜15年辺りであることが分かる。

里村欣三の随筆「ハルピンのメーデーの思ひ出」中の記述、「張作霖は、東支鉄道の権益をソヴエートの手から捲き上げやうと貪欲な陰謀を企んでゐる最中だつたので、一切のソヴエート機関の上に加えられてゐた迫害圧迫の度合は猛烈を極め」た。その一つ、「理由もなく東支鉄道の長官が逮捕され」た事件は、『哈爾賓乃概念』(哈爾賓日本商業会議所、大正15年9月、増補4版)には具体的な記述がないので、このことによって里村欣三が経験した「ハルピンのメーデー」の年度を特定することは出来ない。

しかし、この随筆の最終段落、「丁度、その頃、上海では全紡績のストライキが戦はれてゐた。その強い波動が、こんな北満の果てにまで、ピシピシと響いてゐた」という里村の記述こそ、大正14(1925)年2月、上海に起った「在華紡」のストライキであり、反帝愛国運動、もしくは国権回復救国運動として知られる「五・三〇運動」についての記述なのである。

この記述によって、里村欣三の「ハルピンのメーデー」の体験は、大正14年のことであることがわかる。

上海「在華紡」ストライキと五・三〇運動

|

|

|

|

|

|

『民国前期中国と東アジアの変動』(左)と

同書P472に掲載の顧正紅像

|

|

大正14(1925)年2月、上海に起った「在華紡」のストライキと、5月15日、内外綿第七工場で起きた紡績労働者顧正紅殺害事件を機に上海から全国に拡大した「五・三〇運動」については『民国前期中国と東アジアの変動』(1999年3月20日、中央大学出版部刊)のうち、「第三章 上海「在華紡」争議と五・三〇運動 −顧正紅事件をめぐって−」(高綱博文、P471-527、写真左)が詳しい。

高綱先生の論文は上海「在華紡」ストライキと「五・三〇運動」の性格についての実証的分析研究であるが、ここでは、運動の概略だけを拾い出すことにする。

上海第二棉紡織国営工場の門付近に「顧正紅烈士殉難処」があり、顧正紅烈士像(写真右)が建っている。その碑文の紹介から引用する。

「顧正紅烈士、一九〇五年江蘇阜寧の生まれであり、上海の日本資本内外綿第七工場の前で犠牲となり、即ち現在の本工場所在地で働いていた。(中略)日本資本紡績工場労働者は一九二五年二月にストライキを組織、待遇改善の要求と日本資本家が労働者を打ったり罵ったりすることに反対した。顧正紅はこの闘争の中で鍛えられ成長し、中国共産党に参加した。この年の五月、日本資本家は二月ストライキの協定を履行することを拒否した。顧正紅同志は五月十五日に労働者を伴い工場に交渉に赴き、日本資本家に銃撃されて英雄的な犠牲となり、二〇歳で死去した。顧正紅烈士の殺害に遭遇して、中国人民の帝国主義に反対する烈火は燃え上がった。中国共産党の指導下、偉大な五・三〇反帝運動は顧正紅事件を起点として爆発した」(『民国前期中国と東アジアの変動』P471-472)。以上が顧正紅烈士像の碑文の一部である。

つづけて『民国前期中国と東アジアの変動』の高綱論文から「五・三〇運動」の概観を引用する。

|

|

|

|

|

『画報近代百年史 第十一集1923-26』(国際文化情報社、昭和27年5月5日刊、通算P858)所載の写真。上、1925年5月30日、

「南京路に集った学生市民労働者たち」。この群衆に南京路老閘警察署長のイギリス人が発砲を命じ、大惨事を引き起こした。

|

|

|

「5・30事件後に現われたポスター」

『画報近代百年史 第十一集1923-26』

[被害同胞的惨状][死不瞑目(死して

瞑目せず)]の文字が見える。 |

|

「一九二五年五月三〇日、上海各大学の学生たちは共同租界のメイン・ストリートである南京路を中心に「顧正紅の仇を討て!」「内外綿労働者を支援せよ!」「上海は中国人の上海!」「租界回収!」などのスローガンを叫びデモ行進をおこない、(中略)南京路老閘警察署長イギリス人エヴァーソンは警察隊に発砲を命じ、死者一〇名、負傷者八名を出すという大惨事──いわゆる五・三〇事件を引き起こした。五・三〇事件を契機として、上海では空前の規模の民族運動が開始され、この民族運動は事件の起きた日にちなんで五・三〇運動と呼ばれている(中略)。五月三一日、中国共産党は上海総工会を結成して上海全市のゼネストの方針を打ち出し、六月一日より学生は罷課、資本家・商人たちは罷市に踏み切った。(中略)五・三〇事件の悲報が伝えられると、全国各地で激しい抗議デモが行われ、学生・資本家・商人・労働者のストライキが相次ぎ、列強勢力と対峙したが、外国軍隊は不用意に発砲して多くの流血事件を引き起こした。例えば六月五日の鎮江事件、六月一一日の漢口事件、六月二三日の広州沙基事件、七月二日の重慶事件、七月三一日の南京事件など枚挙にいとまがない。(中略)広州沙基事件では(中略)イギリス軍が機関銃を掃射し、一瞬にして死傷者二百数十名を出し、広東民衆の憤激はその極に達した。」こうして「関東民衆は(中略)国民革命軍が北伐を遂行する政治的・経済的・軍事的な条件を支えたのである。」(P473-474)

法政大学出版局刊の『中国国民革命』(栃木利夫、坂野良吉著、1997年12月18日)の「第六章 国民革命と民族問題」でも、この五・三〇運動が詳述されている。

「この時期、上海・北京・広州などの大都市のストに約三〇〇万人が参加したほか、奉天派の牙城東北各地、華南の都市周辺農村への運動の広がりによって、全国で一七〇〇万人余が運動の輪に加わった」(P326)、また「序章」では、「一九二五年の五・三〇運動では、奉天をはじめとして、ナショナリズムの未曾有の高まりが見られた。(中略)経済上でも、日本の独占市場であった東北各地に、上海をはじめ中国各地から、木綿・雑貨などの日用品が大量に移入されるに至り、日本の支配層に衝撃を与えた。その動きは、周知の、奉天派内の革新派郭松齢部隊の決起へと繋がってゆき、日本政府は関東軍の満鉄付属地への出動と、朝鮮軍の増派を余儀なくされた。」(P15-16)と述べられている。

これが、里村欣三が「ハルピンのメーデーの思ひ出」(『新文戦』昭和9年5月号)で、「丁度、その頃、上海では全紡績のストライキが戦はれてゐた。その強い波動が、こんな北満の果てにまで、ピシピシと響いてゐた」と書いた背景、上海「在華紡」ストライキと五・三〇運動であり、ハルビンを含めた東北地方への中国ナショナリズムの波及なのである。

|

|

|

協調会『社会政策時報』

久留弘三論文は前号

大正14年5月号収載

|

|

さて、はじめに引用した高綱博文氏の『民国前期中国と東アジアの変動』中の論文「上海「在華紡」争議と五・三〇運動 −顧正紅事件をめぐって−」には、二つの興味ある記述があった。

その一つは、大正10年、神戸の「三菱川崎造船所大争議」で賀川豊彦、青柿善一郎らとともに闘いを主導した久留弘三が、この大正14年2月、上海に赴き、「上海邦人紡績罷業の顛末(上)」(『社会政策時報』第56号、1925年、協調会)にその報告を書いていることの指摘である(P493-496)。

久留弘三の論旨は「支那人労働者への虐待」、「国情や国民性の無視」、「威圧政策」等の「誤れる政策が今度の争議の重大なる誘因」である、とされている。

『社会政策時報』の原本は「協調会」刊のもので、その復刻版が原書房から出ているが、冊子そのものの復刻ではなく、主要論文の抽出復刻であるため、「合本3〔第I期〕社会政策・労働問題・労働運動 大正13年1月〜15年9月号」(昭和53年12月20日)、その他の合本にも久留弘三の報告は収載されていないので、見ることができない。

高綱博文氏のもう一つの指摘は、「横光利一の小説『上海』においても顧正紅事件は「暴動」として描写されている」と述べられていることである(P517)。

横光が上海を訪れたのは、顧正紅事件から3年を経た昭和3年4月で、ほぼ一ヶ月滞在した。昭和7年7月4日刊の改造社版『上海』の「序」によると、「此の作の最初の部分は昭和三年十月に改造に出し、それから順次同雑誌へ発表を続け、最後も昭和六年十月に改造へ出した。」とある。

|

|

|

|

|

横光利一『上海』

(講談社文芸文庫)

|

|

井上聰

『横光利一と中国』

|

|

改造社版の『上海』初版(昭和7年7月4日刊、B5版、310ページ)は総ルビで、現在入手できる講談社文芸文庫(1991年9月)の『上海』は、総ルビではないけれど、この改造社版を踏襲している。ほかに書物展望社版(昭和10年3月15日刊、342ページ)は横幅の広い変型版で「決定版」と銘打たれているが、「プロレタリアート」を「貧しい人々」に言い換える等、時世応じた改稿が行なわれている。

横光利一の『上海』(講談社文芸文庫)において、顧正紅事件は、次のように記述されている。

「此の騒ぎの中で、高重ら一部の邦人と、工部局属の印度人警官の発砲した弾丸は、数人の支那工人の負傷者を出したのだ。その中の一人が死ぬと、海港の急進派は一層激しく暴れ出した。彼らは工部局の死体検死所から死体を受けとると、四カ所の弾痕が、尽く××人の発砲した弾痕だと主張し始めた。総工会幹部と罷業工人三百人から成る一団が、棺を担いで、殺人糾明のため工場へ押しかけた。しかし、彼らはその門前で警官隊から追われると、漸く棺は罷業本部の総工会に納められた。」

「群衆は喊声を上げながら、再び警察へ向って肉薄した。爆ける水の中で、群衆の先端と巡邏とが、転がった。(中略)その澎湃とした群衆の膨張力は黒い街路のガラスを押し潰しながら、××の関門へと駆け上がろうとした。と、一斉に関門の銃口が、火蓋を切った。」

横光利一の小説『上海』と実際の五・三〇運動の関係を検証したものに『横光利一と中国 『上海』の構成と五・三〇事件』(井上聰、2006年10月10日、翰林書房)がある。

全体の四分の三は、初出『改造』の復刻と決定版とされる書物展望社版『上海』の異同にあてられ、第3章において、工部局警務処『警務日報』(1991年、上海人民出版社刊)や中国人作家茅盾の「幻滅」、『虹』、『子夜』等の作品により、横光利一の小説『上海』における表現と五・三〇運動の実際の経過を比較検討されている。

国民党による「北伐」の展開

ここでは、大正14(1925)年の顧正紅事件、五・三〇運動による高揚した中国ナショナリズムを背景に、引き続いて行なわれた「北伐」と、里村欣三の「上海体験」を見て行くことにする。

先にも引用した『中国国民革命』(栃木利夫、坂野良吉著、1997年12月18日、法政大学出版局刊)の「第四章 北伐戦争の展開」を中心に、大正末から昭和の初めにかけての上海状勢と「北伐」について概観、整理しておきたい。

|

|

|

|

|

『中国国民革命』(法政大学出版局)によると、「北伐」は次の4段階に分けられる(P190、上図は同P188-189)。

|

第一段階 出師北伐(1926年7月15日)〜武漢攻略(1927年10月10日)

第二段階 江西攻略(1926年9月上旬) 〜東南平定(1927年3月下旬) |

|

第三段階 渡江北伐(1927年5月) 〜湘・鄂・平定(1928年1月)

第四段階 魯南会戦(1928年7月15日)〜統一完成(1928年6月6日) |

|

|

|

|

北伐期の蒋介石

(国際文化情報社

『画報近代百年史

第十二集』P894)

|

|

「北伐戦争は、国共合作期から分裂期にかけて、主として一九二六年七月から二八年六月にかけて展開された国民革命軍の軍事行動を指す。」(『中国国民革命』P186)

これを上の「北伐」展開図に即して引用すると、

「第一段階では、呉風(人扁に風)孚支配下の湖南・湖北平定、長沙支配と武漢戦役の勝利となり、第二段階では、孫伝芳支配下の南昌占領や福建支配、上海・南京占領など長江地域の制圧となる。この間に、英米の干渉としての南京事件、蒋介石の反共クーデター(四・一二政変)等が起っている。第三段階では、安国軍(奉天軍、直・魯連軍)を対象とした南京政府の北伐、龍譚戦役の勝利、閻錫山・馮玉祥らの積極的参戦、唐生智ら武漢政府軍との抗争などを経て南京側の勝利となる。ただし蒋介石の下野などもあり、北伐は一時中断となる。第四段階では、国民党四中全会後の北伐再開となり、山東地区や山西地区の戦闘から津浦沿線を北上し黄河地域に戦闘を拡大し、京津占領へと展開する。この間、日本は山東出兵を行ない、済南事件などの干渉事件を起こす。日本の支持を受けた張作霖の奉天軍閥が全面の敵となるが、北伐軍は北京を占領して北洋軍閥の支配を覆し中国統一をほぼ完成する。」(『中国国民革命』P196)

この「北伐」を時間の流れに従ってもう少し詳細にみると、次のようになる。

1925年3月12日、孫文が北京で客死した後、同年7月1日、広東国民政府が成立した。孫文の遺志を継ぐかたちで、翌年1926年6月5日「出師北伐動員令」が発布され、7月1日、国民政府は正式に「北伐宣言」を発表、国民革命軍総司令蒋介石を中心として北伐が開始された。北伐軍は、各地で軍閥を圧倒、1927年3月23日、上海市民の武装蜂起により上海を、翌日には南京も制した。

けれども、「北伐軍の前進と旧軍閥秩序の打破は、(中略)政治的・社会的変動への予感を生み出した。」「商工業者層は、対外的な条約改正、なかんずく関税自主権の回復によって、営利・求富の拡大を夢見ていた。しかし、そのひざもとでは、労働者階級が生活・労働条件改善の声を挙げ始めていた。労働争議は当初は外資系企業から始まったにせよ、民族系企業も例外ではありえなかった。革命軍政治部と全国総工会との指導により、(中略)人間的生活を保証する賃金、酷悪の労働慣行是正などを経営者に突きつけた。」このように「国民革命に向かう諸階層の利害に、複雑な分岐が顔を覗かせ始めるのである。」(『中国国民革命』P244-245)

|

|

|

|

|

|

1927年3月ゼネスト時の「上海総工会労働者ピケット部隊(武装糾察隊)(左)と

4月12日の蒋介石による反共クーデターで虐殺される「労働者の活動家」

(『中国国民革命』P258、269)

|

|

「上海は、[1925年の]五・三〇運動以来、中共が大きな勢力を保持する拠点となっていた。」

上海は、1926年11月、1927年2月の二度の蜂起・敗北の後、1927年3月21日、総工会の命令一下、「八〇万のゼネスト」を決行し勝利した。しかし、蒋介石は1927年4月12日、上海で反共クーデターを発動し、中共と総工会の活動的労働者に兇刀を振るい、機関銃を掃射した。「その犠牲者は一説では数千名を超えたと言われる。」こうして「国民政府は、国民党左派と共産派の連合する武漢政府と、国民党右派・反共派の南京政府とに分裂した」(『中国国民革命』P230)が、その武漢政府も内部に亀裂を生じ、右傾化した。7月13日、中共は武漢政府から退出し、「一五日には国民党中央は「分共」の方針を決定した。これをもって事実上、国共合作は解体した。」(『中国国民革命』P302)

1927年8月武漢政府は南京政府に合流、1928年2月北伐再開決議後、4月に軍事行動を再開し、6月8日、北伐軍は北京に入城し、「七月六日、蒋介石は孫文の霊前に北伐の成功と完了を報告した。」(『中国国民革命』P236)

ここまでが、狭義の「北伐」である。

1928年6月4日、国民革命軍との戦いに敗れた張作霖は北京から根拠地である奉天へ向かう途次、関東軍参謀の河本大作らの謀略により爆殺された。

1928年12月29日、張作霖の子、張学良は「易幟」し、「東三省(黒龍江・吉林・遼寧)と熱河省、この東北四省が国民政府治下に入るまで」(『中国国民革命』P236)が、広い意味での「北伐」なのである

このように見てくると、この「北伐期」は現在中国の原点であることが分かるのである。

北伐と里村欣三の「上海体験」

この「北伐」に対する里村欣三の態度も、初期の無邪気とも言える熱狂から、1927年4月の上海反共クーデターを境にした批判的関心へと推移して行く。

以下里村欣三の「上海体験」を見て行くことにする。里村欣三の「上海体験」は二度ある。

|

|

|

読売新聞昭和2年12月4日朝刊第4面。

戯画化された里村欣三の「疥癬」。里村欣三の小説

「疥癬」(『文芸戦線』昭和2年1月号)をネタに、

ひやかしているもの。作者は堤寒三

|

|

一度目は1926(大正15)年10月のことである。里村欣三の作品「疥癬」(『文芸戦線』大正16年(昭和2年)1月1日号)からそれを見てみよう。

「その頃、私達同志三人は『支那行』を計画してゐた。三人とは私と、相棒の渡部と、それから近くの村の建具職人の石田であった。」

「石田」というのは、後、文芸戦線の編集者にもなった石井安一のことである。

「その頃」というのは「その頃支那の風雲は急迫してゐた。蒋介石の率ゆる北伐軍は武昌に進撃して、孫傅芳軍と対峙してゐた。萬県に於ては、英艦が砲撃され、各地の国民党員共産党員は奮起して、排外と北伐軍支持の革命行動に奔命してゐた。──毎日毎日、新聞面を睨めては、この支那の革命軍に、若い情熱が呼びさまされて来るのをどうすることも出来なかつた。」とある。

前述『中国国民革命』(P211-216)によると、武漢三鎮への攻略は1926年8月下旬からで、最後に残った武昌が陥落したのは10月10日のことである。

「そして兎に角、私たち三人は×月×日香港行の天洋丸の甲板上にあつた。(中略)船は、濁流を横切つて上海に着いた」。しかし「私たちの方へは支那同志から一向に何の沙汰もない」「私達の財布はそれに反して、日々に細って行き明日の糧もやがて尽きる形勢である。」「上海の国民党員共産党員は、官憲の眼を掠めて、変現自在に活躍する。ある街頭で、擦れ違った支那の断髪美人から小冊子を与へられた。(中略)それは『上海市民的出路』という共産党員の檄文であつた」

里村欣三の作品「疥癬」中にはまた、「新聞面では浙江省の独立が報ぜられ、九江の陥落が伝えられ」という記述もあり、これを前述『中国国民革命』(P219)で参照すると、九江の陥落は11月5日のことである。

平林たい子に言わせると、「蒋介石の北伐軍に加わろうと、近所に住んでいた建具屋徒弟の石井安一や、もう一人の友人と語らって上海に出かけたが、金がなくなって這々の態で帰ってきた」(『自伝的交友録・実感的作家論』、昭和35年12月10日、文芸春秋社)ということになるが、以上の検証から、この里村欣三の第一回の「上海行」は1926年(大正15年=昭和元年)10月下旬から11月初めのことと言える。

なお、余談ではあるが、前田河廣一郎の評論集『十年間』(昭和5年5月24日、大衆公論社刊)に「福本イズムと疥癬」(P267-271)という評論があり、

「雑誌『文芸戦線』に、同人里村欣三君が、含味のある短篇『疥癬』を発表した頃から、私の両腕や腹部にかけて、ほろ痒い、小鳥の餌ほどの噴腫物があらはれはじめた。(中略)上海から帰った青野季吉君は、(中略)飛んで来て、『里村から感染したのじやないか?』と訊ねた。」

その疥癬は、「昨年大原にゐた時分に」傭った女中から、長女を介してうつったもので、「短篇『疥癬』との間には何等の有機的な交通がないことは、見舞に来てくれた里村君にも云つた」という、逸話が残されている。

|

|

|

『文芸戦線』昭和2年6月号P46掲載の写真キャプション

には「後列(中央)は文筆を抛つて武漢政府の宣伝部長

として活躍しつつある革命作家郭沫若氏 前列、支那服

をまとへるは北京を追はれて逃亡の間に難を避けて活動

せる郁達夫氏」とある。その風貌と本文から右端、小牧

近江、左端里村欣三と推測してきたが、これは誤りで、

左端王独清、右端成彷吾。1921年東京で結成された中

国の文学団体である創造社メンバーの写真である。

|

|

さて、里村欣三は、翌年の昭和2(1927)年4月に、小牧近江とともに上海で開催予定の汎太平洋反帝会議に参加するため、再び上海に渡った。これが里村の二回目の「上海行」である。

まさに、蒋介石の反共クーデターが起こっているその渦中の上海行である。

「そのころ上海は、帝国主義列国の軍隊によって、国民革命が武力干渉をうけていた。(中略)そういう上海に、『文芸戦線』は特派員をおくったのだ。中国の革命的文学者と、日本のプロレタリア文学者の友誼をかため、相互の運動を協力しあうために。(中略)上海への期待が、ゆくものの胸も、送るものの胸をも、大きくふくらませていた。同人たちは、二人を東京駅に、送って行った。革命の上海へ。ホームで小牧と里村の手をにぎったとき、意気地もなくわたしは泣いた」(山田清三郎『プロレタリア文学風土記』1954年12月15日、青木書店)。

この2回目の上海行のレポートが『文芸戦線』昭和2年6月号に掲載された「青天白日の國へ」(里村欣三、小牧近江)である。

「上海はもう初夏だ。(中略)薄暮のせまつた窓に卓を囲んだ。小牧と私と支那の同志の三人である。うす甘い茶に話は自然と国民党の共産党弾圧、糾察隊撲滅に落ちて行つた。」(第三信(里村))

「毎日、蒸し暑い日盛りのなかを脚を棒にして、帽子の下ににじむ汗を拭き拭き、(中略)支那の文学者に逢ひ度いと努力したが、総て徒労に終つた。郁達夫君は上海にゐないであらう…… 郭沫若はいま、武漢政府の宣伝部長とかをして漢口にゐる!(中略)私達は憂鬱な失望を感じた。(中略)私と小牧は(中略)北四川路の涯てに、内山書店を訪れた。(中略)主人はイガ栗頭の、小肥りのした人だつた。谷崎も芥川も知つている。郁も田漢もみんな自分の家にやつて来る。(中略)日が暮れて私たちは、宿に帰つた。と、思ひがけなくもテーブルの上に郁達夫の名刺がのつかつてゐるではなかつたか!」(第四信(署名はないが里村筆と思われる))

この『文芸戦線』昭和2年6月号に掲載された「青天白日の國へ」の執筆日は

第一信・4月24日(小牧)、第二信・3月25日(小牧)、第三信・2月26日(里村)、第四信・4月27日(里村)、第五信・4月28日(小牧)となっていて、日にちは連続しているが、月の表示に混乱・異動がある。これは意図的なカムフラージュか誤植であろう。

第三信に、

「上海は、正に、青天白日旗のへん翻たる姿と共に平静に帰しつつある。かくて支那民衆はプロレタリア革命の過程を、その途中から新軍閥の手に掠奪されんとしてゐる。(中略)共産党員を片端しから捕縛し、糾察隊の全員に武装解除を行ひ、数百の学生工人を虐殺してしまつた。総工会は解散されて、国民党の工会統一委員会となり、特別市党部から勇敢な前衛分子は駆逐されて、国民党に横奪されてしまつた。蒋介石は遂ひに、新軍閥だつた。」

とあることから、里村欣三と小牧近江の上海行は、1927年4月12日の蒋介石による上海での反共クーデターの直後、1927年4月24日〜28日を含む時期であった、といえる。

|

|

|

『文芸戦線』昭和2年6月号

P44掲載の田漢の書

|

|

里村と小牧近江が郁達夫に会ったのは4月26日夜、翌日の27日の昼には田漢にも会っている。

田漢は1935年、今の中華人民共和国の国歌である「義勇軍行進曲」を書いた人で、作曲は聶耳。文化大革命中の1968年獄死、「義勇軍行進曲」も同様に受難したが、1982年、元の歌詞のまま正式に中国国歌となっている。田漢は郭沫若、郁達夫らと「創造社」を結成、1922年5月、上海で『創造季刊』が創刊された。田漢、郭沫若、郁達夫らは1921年(大正10年)頃、ともに日本留学の経験がある。

里村と小牧近江にこのとき託された田漢氏の書(『文芸戦線』昭和2年6月号に掲載)には、「民国十六年首夏過」とあり、里村欣三と小牧近江の上海行は、1927年のことに間違いない。

この時、上の写真に写っている郭沫若に会ったことは、「青天白日の國へ」(『文芸戦線』昭和2年6月号)の第四信に、「私達は、もう支那の無産文学者に会見することを諦めねばならなかつた。(中略)郭沫若はいま、武漢政府の宣伝部長とかをして漢口にゐる」(P42)という記述があるだけである。しかし、こう嘆いた4月26日の夜に郁達夫に、翌日には田漢に会っているのであるのであるから、郭沫若に会ったのもこの前後のことと思われる。額の広さ、顎の骨格等から写真の人は、キャプション通り郭沫若氏であることは間違いないものと思われる。

郭沫若は、『中国国民革命』(栃木利夫、坂野良吉著、1997年12月18日、法政大学出版局刊)の記述によると、1927年3月末〜4月、「(武漢政府)軍事委員会からは総政治部副部長の郭沫若が江・浙地域に派遣され、国民革命軍中の反蒋介石工作に従事していた。」(P264)とあり、まさに蒋介石による上海・反共クーデターが起ろうとする渦中で、それを阻止するために活動していたのである。

内山書店主・内山完造の『花甲録』(1960年、岩波書店)には、里村欣三や小牧近江が、田漢、郭沫若、郁達夫らと会ったことについての記述はないが、『魯迅の友内山完造の肖像』(吉田曠二、1994年9月30日、新教出版社)には、「一九二七年四月一二日の反共クーデタ(蒋介石が上海で決行)の最中、上海に潜入した郭沫若を一時、書店にかくまったり、郭の上海脱出に協力して日本に亡命後のかれに生活上の便宜を与えたのも内山完造であった。」(P101)とある。

なお、里村欣三と石井安一らの第一回目の上海行(1926年10月下旬から11月初め)を書いた里村欣三の「疥癬」(『文芸戦線』大正16年(昭和2年)1月1日号)の末尾に出て来る「K君」というのも、郭沫若氏のことであると思われる。

里村欣三と小牧近江二人のレポート「青天白日の國へ」が掲載された『文芸戦線』昭和2年6月号には、また二人の署名入りで「支那革命事情 新軍閥蒋介石の正體?」(P126-137)という報告がある。

はじめに「厳酷な検閲制度のもとでは、これ以上その真相を展開し得ないことを遺憾とする」、という断りがつけられたこの報告は、1927年4月の蒋介石による上海反共クーデター前後の状況を追ったもので、反共クーデターに対抗するための上海総工会の組織改編、糾察隊の整理、糾察隊の武装解除に対抗する罷業の準備、蒋介石の策謀と右派・上海工界聯合総会の結成等が、今にちの視点から見ても適切に把握されており、ある種の研究者にとっては資料的価値も相当あるのではないか、と思われる内容である。

「かくして、張作霖でない蒋介石は支那の反帝国主義××をまんまと列国帝国主義に売つたのである! が、支那のプロレタリア革命はそのまま泣寝入りになるものではない。(中略)我等の先輩である支那××を支持せよ!」と結ばれている。

この時の体験をもとにした里村欣三の作品に「動乱」(『文芸戦線』昭和3年2月号)があるが、これは次考察「満州小考(4)」で検討することにする。

このほか、「甲板上の寂寥」(『解放』昭和2年1月号、解放社、P57-68)等も、あるいは里村の「上海行」に関係する小説なのではないかと推測されるが、未見である。

連続する里村欣三の「満州放浪」と「上海行」

以上、『新文戦』(昭和9年5月号)に掲載された里村欣三の随筆「ハルピンのメーデーの思ひ出」を起点に里村の二回目の満州放浪とそれに続く「上海行」を見てきたが、このことから次のように言える。

里村欣三の一回目の「満州逃亡」は、徴兵検査の年、すなわち大正11年10月末、徴兵検査は受けたものの入営せず満州に逃亡した。これは神戸市電における労働運動上の傷害事件、入獄を契機とするもので、本サイト考察「中西伊之助との関係」、「里村欣三が「神戸市電にいた」」、「労働運動上の傷害事件はあった!」、「『暁鐘』をめぐって」、「ハルビン、トルゴワヤ街とはどこなのか?」等で考察してきたもので、あわせてお読みいただければ、と思います。

この第一回目の「満州逃亡」からの帰国の時期は、これも中西伊之助、朴烈との関係で、本サイト考察「中西伊之助との関係」で検討したように、大正12年5月頃と推定されるものである。

次に、今回、里村欣三の随筆「ハルピンのメーデーの思ひ出」を起点に検討してきたように、第二回目の「満州放浪」は、大正14年5月1日を含む時期であることがわかる。

これは、本サイト考察「満州小考(1) チチハル満鉄建築事務所」で推定してきた時期とも一致する。

すなわち、里村欣三が雑誌『改造』昭和7年1月号に書いた満州事変のルポ「北満の戦場を横切る」中には、齊々哈爾(チチハル)について、「かつて七年前にこゝの満鉄建築事務所で働いてゐた頃よく遊びに行つた淫売屋を思ひ出した。」という記述があり、この記述と満鉄(南満州鉄道)が奉天官憲との間に借款契約が結んで、大正14年から同15年にかけて建設した「兆(さんずいに兆)昂鉄道」との関係で、大正14年に里村欣三がチチハルにいた可能性を推定してきたものである。

「兆(さんずいに兆)昂鉄道」は、『南満州鉄道株式会社第二次十年史(上)』(1974年6月29日、復刻原本=1928年刊、原書房刊)によると「大正十四年三月十八日測量に着手し同年五月二十八日より工を起し翌十五年七月四日終端まで軌道敷設工事を了り」(P459-460)とある。

では、この第二回目の「満州放浪」の出発時期はいつなのであろうか。

大正12年関東大震災の後、中西伊之助とともに、朴烈、金子文子に差し入れ救援活動をした直後だろうか。それとも大正13年なのだろうか。あるいはもっと短く、大正14年の春先なのであろうか。

ひとつには、『文芸戦線』大正15年5月1日号の「思ひ出す朴烈君の顔」で、里村が次のように記述していること、すなわち、

「私と中西さんは入京の許可があつた日、即ち地震後四五日目に味噌米を二人で背負つて東京に這入つた。そして始めて朴君の動静を知つた。(中略)ある日、鄭君がやつて来た。もう秋風が身に泌む頃だつた──と思ふ。鄭君と私と二人は、(中略)浴衣一枚で震えてゐる、朴君やその他の一同に差入れた。(中略)私は秋風とともに、間もなく流浪の旅に出た。 一昨年の夏ごろだと思ふ。吉祥寺に鄭君を訪ねたら栗原君が出獄してゐた。皆んな共犯は出たのだと云ふが朴君、夫婦だけは保釈が許されず獄にゐた。恐ろしい予感が胸にこたへた。 その秋、私はまた東京を去つた。それから去年の秋かへつたが鄭君にも誰にもまだ会へない。」

もう一つは、里村欣三の「北満放浪雑話」(『中央公論』昭和2年7月号)の第三章(呉海と美女)で、里村欣三が、「精悍な鋭い眼と鼻柱をもった好漢」である中国人苦力「呉海(ウーハイ)」と共に「真夏の灼熱下に双肌を脱いで」「テツショウで土砂をすくひ上げ」「日本のある商会の宿舎の敷地内」にあるテニスコート作りに汗を流す話がある。

この二つの挿話を合理的に解釈するなら、里村欣三の第二回目の「満州放浪」は、「思ひ出す朴烈君の顔」で記述している時期、すなわち大正13年の秋から大正14年の秋、ということになる。

このように推定すると、この間の里村欣三の著作活動との関係はどう考えればいいのだろうか。すなわち、

大正13年11月、12月 『文芸戦線』に「富川町から 立ン坊物語」を発表。

大正14年2月 『近代人の人生観』(越山堂)刊行。

大正14年3月 『聖哲の懺悔』(越山堂)刊行。

大正14年4月 『名僧の人生観』(越山堂)刊行。

大正14年8月、9月 『文芸戦線』に「富川町から どん底物語」を発表。

これをどう解釈したらいいのだろうか。

まず、『文芸戦線』大正13年11月、12月号の「富川町から 立ン坊物語」は、原稿を託して出発した、とも解釈できるし、大正14年2〜4月の越山堂関係の出版物も、常に中西伊之助が関与する共著である。中西伊之助が代作した、というのではないが、たとえば『名僧の人生観』で里村欣三が担当している「一休」(P222-276)も、同じ越山堂から刊行された『高僧伝(上巻)』(大正14年9月24日)では、「一休禅師」(P174-229)として、無署名の「人生哲学研究会」名になっており、もちろん同一内容ではないが、何か底本があるのではないか、とも思わされるのである。出版社としての越山堂も、「人生哲学研究会」も相当な著作・出版活動はあるけれど、内実は不詳である。

このように、里村欣三の著作活動という視点からはまだ完全に整合性があるとはいえないが、それでも大正13年の秋から大正14年の秋にかけて第二回目の「満州放浪」が行なわれた、という推定は、今回の「ハルピンのメーデーの思ひ出」の検討から、必ずしも的外れではない、と思われる。

もっとも前述した「思ひ出す朴烈君の顔」(『文芸戦線』大正15年5月1日号)には、

「もう秋風が身に泌む頃だつた──と思ふ。鄭君と私と二人は、(中略)浴衣一枚で震えてゐる、朴君やその他の一同に差入れた。(中略)私は秋風とともに、間もなく流浪の旅に出た。」とあるから、この大正12年の「秋風とともに、間もなく流浪の旅に出た」という「流浪の旅」も、やはり満州放浪であるなら、今までずっと述べてきた「第二回目の「満州放浪」」ということも、実は第三回目の「満州放浪」ということになるが、大正12年の秋に行なわれた「流浪の旅」が、「満州放浪」であるという傍証は今のところ見いだされない。

但し、心情的には、関東大震災時の平沢計七らの社会労働運動家、大杉栄、伊藤野枝、6000人ともいわれる朝鮮人虐殺、朴烈、金子文子の拘束等を契機として、また徴兵忌避者としての危機感から、大正12年秋から大正13年夏にかけての「流浪の旅」も、また満州放浪であった、という可能性は完全には排除できない。

なお、この記述中の「鄭君」とは、布施辰治・張祥重・鄭泰成共著『運命の勝利者朴烈』(1946年、世紀書房刊)の著者である鄭泰成氏のことである。

|

|

|

佐藤信子さんの論考

「金子文子を支えた人々

──栗原一男を中心に──」

『甲府文学』1999年12月号

(P149-185)

|

|

また、「一昨年の夏ごろだと思ふ。吉祥寺に鄭君を訪ねたら栗原君が出獄してゐた。」という「栗原君」とは不逞社同人であった栗原一男氏のことで、『甲府文学』1999年12月号に、佐藤信子氏が「金子文子を支えた人々 ──栗原一男を中心に──」として、詳細な論考を行なっている。

「栗原一男は、不逞社同人の中では比較的早く、大正十三年秋釈放される。」(P154)、

「母の死で韓睨相は一九二四年六月保釈出獄し、他の四名もその頃保釈されたという。(栗原一男もいたであろう。)(「在日韓国人の軌跡」小松隆二 三田学会雑誌)」(P166)

とあり、栗原一男の出獄時期には多少異同があるが、里村欣三が、「思ひ出す朴烈君の顔」(『文芸戦線』大正15年5月1日号)で書いている「一昨年の夏ごろだと思ふ。吉祥寺に鄭君を訪ねたら栗原君が出獄してゐた。」という記述は、事実の上に立ったものであることがわかる。

このように、里村欣三の第一回目の徴兵忌避による「満州逃亡」(推定大正11年(1923)10月末〜大正12年5月頃)、第二回目の「満州放浪」(推定大正13年(1924)秋〜大正14年秋)、第一回目の石井安一らとの「上海行」(大正15年(1926)10月下旬から11月初め)、第二回目の小牧近江との「上海行」(昭和2年(1927)4月24日〜28日を含む時期)は、ほとんど一塊りの連続した体験であることがわかるのである。

このように里村欣三の満州体験、上海体験をひと続きのものとして見ると、1927年4月12日の蒋介石による上海反共クーデターを正しく認識した里村欣三が、どういう契機と認識のもとに転向し、翼賛体制へと組み込まれて行くのか、という問題、また作品「動乱」(『文芸戦線』昭和3年2月号)、「兵乱」(『文芸戦線』昭和5年1月〜4月号)に対する評価も、新たな視座をもって見て行く必要があるように思われる。

今回の考察「満州小考(3) ハルピンのメーデー──五・三〇運動と北伐」の途中で発見した新資料、前田河廣一郎の『支那から手を引け』(昭和5年11月15日、日本評論社刊)と、「假面」(福岡日日新聞、昭和4年7月16日〜8月16日、計30回)をもとに、引き続き新考察「満州小考(4)」を予定しています。完成しましたらこちらのほうも併せてご覧下さい。

(2007.3.26)