満州小考(2) ハルビン、トルゴワヤ街とはどこなのか?

|

|

|

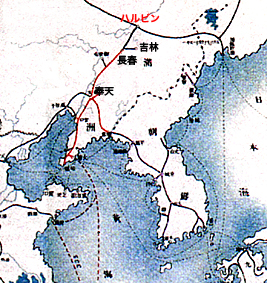

赤線部分は南満州鉄道。その南端が関東州である。

|

|

「放浪病者の手記」(第四章)

里村欣三の作品に、放浪雑話とでも言うべき「放浪病者の手記」(『中央公論』昭和3年5月号、P63-78)というのがある。四章からなり、第一章は放浪へのあこがれ、第二章は十七、八歳頃の備後路の放浪、第三章は東京に出奔する直前の奈良大和路の放浪、第四章は「ある年の一夏」ハルビンで苦力をやっていた時の雑話である。

この第四章の中に「トルゴワヤ街」、「フーザテン」という具体的な地名が出てくる。ハルビンにかつて在住した経験のある往年の方々にとっては周知のことかも知れないが、私(当サイト家主)にとっては、それが具体的にどこなのか、長い間気にかかる疑問であった。

「満州国」建国(1932(昭和7)年3月1日)以降の「ハルビン市街図」は、「北大街」「地段街」等の漢字名の街路であり、「キタイスカヤ街」「モストワヤ街」等の、ロシア風の街路名で表記された大正期の詳細な「ハルビン市街図」はなかなかお目にかかることができない。

はじめに種明かしをすれば、「トルゴワヤ街」はハルビン随一の繁華街キタイスカヤ街に並行する「売買街」のことで、また「フーザテン」は「フージャテン」「フーチャテン」とも表記される中国人街「傅家甸」のことである。「傅家甸(西傳家甸)」の人口は、1916(大正5)年3月時点で戸数4,534戸、人口2万2,613人(『哈爾賓の都市計画』越沢明著、1989年4月15日、総和社刊、P141)に達していた為、四家子と呼ばれる隣接地区に拡張が図られ、1918年10月、「平康里」(遊郭)が建設され、ここを中心に傅家甸の新市街(東傅家甸)が発展した。「傅家甸」は大正10年代には人口20万人を超える中国人街に発展する。

|

|

|

傳家甸の平康里=ピーカンリ(中央)

|

|

余談になるが、淫売婦の蔑称である「ピー」と言う言葉はProstituteの頭文字から来ているという説もあるが、「平康里」(遊郭)が「ピーカンリ」と呼ばれるところから発生した隠語なのではないだろうか。

里村欣三は上記「放浪病者の手記」の雑話中で、自身の不埒な行いに脂汗を流しながら、「支那街フウザテンは、魔の都である」と書いている。時代は下がるが、この「傅家甸」には、松花江沿いに、阿片窟「大観園」があり、これを調査報告した『魔窟・大観園の解剖』(1941年、佐藤慎一郎著、満州国警務総局保安局編、1982年7月、原書房復刻)という本もある。

「放浪病者の手記」(『中央公論』昭和3年5月号)の第四章は、「修理婦」というタイトルが付けられ、ハルビン、トルゴワヤの裏通りで、里村がその日の糧を求める修理婦をたぶらかし、その自らのおぞましい行為に怯えるという、まがまがしい異色の放浪雑話である。

もちろん里村の行為を指弾するのが本考察の目的ではない。里村欣三にはこういう作品もあるのだ、ということで写真版を掲示しています。この機会に写真版拡大版でお読みください。

この「放浪病者の手記」には、もう一つ具体的な情景が書かれている。

「深い木立の森に蔽はれて、露西亜寺院の金の十字架が、青い屋根の尖塔に麗かな陽ざしを浴びて、燦然と輝いてゐた。その快晴のある日であつた。」(P76)

この寺院は、ハルビン新市街(南崗)の中央に位置する「中央寺院(聖ニコライ会堂)」(ロシア正教、左の写真)である、と思われる。

「東アジアでもっとも美しいロシア正教会の聖堂」で、「ハルビンだけでなく満州のロシア正教会の総本山となった」(『「満州」都市物語』西澤泰彦著、1996年8月20日、河出書房新社)とされるこの「中央寺院(サボール)」の建立は1900年(明治33)で、1966年“文化大革命”の際に破壊されて現存しない。

この写真(絵はがき)には路面電車が走っているが、大正期のハルビン地図には市電の路線がないので、昭和6、7年以降のものと思われる。しかし「中央寺院」そのものは、里村欣三が体験した大正10年代のハルビンの中心的寺院なのである。

この他に、里村の「放浪病者の手記」の記述に該当する可能性のある寺院は、「埠頭区(プリスタン)」にあった「イーヴェルスキィ会堂」(ロシア正教)で、1908年の建立。前述『哈爾賓の都市計画』(越沢明著、P107)にモノクロ写真が収載されているが、しかし里村が記述する「深い木立の森に蔽はれて」いるようには見えない。

「聖ソフィア会堂」(埠頭区・ロシア正教)は青いドームを持つ教会であるが、1923年起工、1932年竣工なので、この里村の記述には該当しないと思われる。その他のハルビンのロシア寺院(聖アレクセイ会堂(馬家溝)、ウクライナ会堂(新市街))も1930年代の竣工である。

松浦洋行(キタイスカヤ街、1909年竣工)やモデルン・ホテル(キタイスカヤ街、1913年竣工)等は商業施設で、屋根にロシア風のドームを持つが、寺院ではないので当然十字架はない。

『哈爾賓事情』(中村義人著、大正13年3月16日、ハルビン上屋書店)には、「中央寺院は新市街建設時の第一最初の建物なり(中略)金色燦然たる十字架を頂くビザンチク式聖堂より朝な夕な響き渡る鐘の音はロシア人に(中略)歓喜と光明を與ふ」(P114-115)とある。

「深い木立の森に蔽はれて、露西亜寺院の金の十字架が、青い屋根の尖塔に麗かな陽ざしを浴びて、燦然と輝いて」いるのは、やはりこの「中央寺院(聖ニコライ会堂)」なのではないだろうか。

ハルビンの成立と発展(東支鉄道を巡る抗争)

さて、この「満州小考(2)」では、以下、里村欣三が、数度にわたって満州を放浪したと推測される期間(大正11年秋〜大正14年)のハルビン(哈爾賓)が、どういう特性をもった都市だったのか、なぜ里村欣三の満州逃亡の中心地が、大連や長春(新京)ではなくハルビン(哈爾賓)であったのか、ということを検討することにする。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

『哈爾賓乃概念』

中村義人著

大正15年9月増補4版

哈爾賓日本商業会議所 |

|

『哈爾賓事情』

中村義人著

大正10年3月16日

ハルビン 上屋書店 |

|

『満州の日本人』

塚瀬 進著

2004年9月20日

吉川弘文館 |

|

『哈爾浜の都市計画』

越沢 明著

1989年4月15日

総和社 |

|

『哈爾賓日本商業会議所時報』

大正12年6月号 他

哈爾賓日本商業会議所 |

|

『ハルビンの想い出』

昭和48年4月15日

後藤春吉編

京都ハルビン会 |

まず初めに、大正10年代のハルビン(哈爾賓)がどういう特性を持った都市だったのか、を考察する。主として『哈爾賓乃概念』に依り、他の著作を参照して記述することにする(「 」内はその引用部分、漢数字は算用数字に置換。「支那」「支那人」等の歴史上の差別語もそのまま引用します)。

1896年の「カシニー条約」を基礎に、1897(明治29)年8月、ロシアが「東清鉄道の起工式を挙げた当時の哈爾賓は松花江の右岸にある支那人の住む一小寒村であった。当時に於ける唯一の交通路は松花江であった。」「傳家甸は葦の繁った沼地であり埠頭区はトコロドコロに沼のある畑地」だった。「日本人が此の地に始めて乗り込んだのは1897年(明治30年)の5月」で「東清から雇われ」た「平光彌八と云ふ洗濯屋であった。」

|

|

|

東清鉄道の起工式(『哈爾賓の都市計画』より)

|

|

東清鉄道は「旅順、大連、ポグラ、満州里、ハルビンの五箇所から起工され」1900年頃には「殆ど大部分が出来上った」が、ロシアの「満州侵出に対し支那は極度に感情の悪化を示し」1900年7月上旬「支那兵の哈爾賓攻撃となった。」ハルビンは「破壊され、又兵燹に罹って烏有に帰した」が、損害賠償金をとったロシアは復旧に全力を注ぎ、1903年半ばに東清鉄道は完成開通した。

1904年(明治37年)「日露両国の風雲は益々急を告げ」、「在哈邦人(1千名)」は全部日本に引揚げ、2月10日、日本は「露西亜に向ひ宣戦布告を為した。」

1904、5(明治37、38)年の日露戦争後、日本はポーツマス条約および日支善後協約により、関東州の租借権とともに、長春(寛城子)以南の鉄道およびこの附属地に関する権利、駐兵権を獲得した。この鉄道が南満州鉄道(満鉄)である。

1905年、第一次ロシア革命の余波はハルビンにも及び、「東清鉄道管理局は暴徒の放火にあい灰燼に帰した」。「哈爾賓は名実共に全くの無警察状態に陥った。」

1907年、日露協約が成立し、ハルビンでは「同年九月に軍政を廃して民政」が布かれた。「日本の領事館も開設され」、「日本人の小学校も寺子屋式乍ら開設を見た、傳家甸には濱江廰が設けられた」。ハルビンは「経済的都市へと堅実なる発展を示して来た。」

ハルビンは「1913年に突発した欧州大戦の好影響を受け躍進的発展を示した。」こうしたハルビンの「繁栄盛況も大正5年に入り露本国の革命直前の騒擾」により「大いなる前途不安を與へた」。1917年(大正6)3月ロシア革命の「飛報は一度哈爾賓に至るに及びここに哈市の秩序は乱れて来た、当市に在ったあの労兵会は「反革命を駆逐せよ資本家を倒せ」と豪語し横暴を極めた。」東清鉄道の「ホルワット鉄道長官は全力を挙げて保安に努めた」。「支那は此の時ホ長官と労兵会の政権争奪は「我主権を侵害するものなり」との理由の下に」「武装支那兵四千五百名を哈市に入れて警備を始めた。哈市は東支を中心とするホ長官対労兵会対支那、軍憲の鼎立に依って」「三巴の抗争を見んとした」。12月、「士官街事件即ち支那兵の労兵会討伐を最期として」「哈爾賓市の実権は確実に支那官憲の手に移った。」混乱する情勢の中で1918年8月、「日本政府の聯合国共同出兵宣言書の発表を見、続いて」「日本軍の先発隊が哈市に到着した」「皇軍満載の列車は陸続到着し西へ西へと進んで行った」。いわゆるシベリア出兵である。「皇軍出征するに及び当市に於ける日、支人の人心乖離甚だしく排日思想次第に濔蔓し各所に衝突事件が起った」。

1919年(大正8)も混乱のうちに過ぎた。「過激派勢力の東漸に依る恐怖、哈市を中心とする絶へ間なき政争が生む市の秩序紊乱、不良なる徒輩の横行、多数避難民の入哈、鉄道運転の不円滑、商取引の中絶、物資欠乏、露貨暴落、物価高騰」「市民の窮況見るに忍びざるものがあった」。

大正9年、「支那民衆の東支回収熱は愈よ高まって来た。」支那は「哈市及沿線に在住する過激分子を巧みに操縦した。」3月、「全市一斉に大同盟罷業が決行され」「交通機関は杜絶する、生産工場は閉鎖される、武装支那兵は縦横に馳駆警戒に当る」「赤旗翻々妖気は全市を覆ふた」。この間、「支那側の権謀術数虚々実々「東鐵回収と政権争奪」は目覚ましく」「東支鉄道会社長、兼護路軍司令官陸軍大将鮑貴卿の署名を以て東支回収最後の宣言が出された。」

「支那は哈爾賓及沿線駐在露国護路軍隊の武装を解除し支那兵を之に代へ警備に当たらしめ、此処に確実に東支沿線警備の実権を握った、罷業も武力を以て鎮定した、東支管理の実権も手に入れた」。「支那は続いて司法権を回収した」、10月には「哈市行政権が東支長官の手から奪はれて新たに作られた市政管理局に移った。」「附属地行政機関全部を支那人の配下に置き軍隊も支那兵を以てし、警察も支那人を以て裁判所も支那人を以てやる事にしてしまった」のである。

大正10年に入り「哈市及沿線は共に平穏に返った」。大正11年に入って「6月に出征日本軍全部の撤退を見」たが、「哈爾賓の経済界は大正9年初春より始まれる世界的不況の反動益々甚だし」く、「哈市に在る中国、交通銀行の取付騒ぎをを見た」。

大正12年、「第二奉直戦」を機にロシアは大正13年9月、「露奉協定を結んで東支に喰入り」、これ以来、「帰属点不明の東支は(中略)事実上露支両国のものと云ふ事に落ちつき」「権利義務は露支両国平等のものとなって」大正15年に至るのである。

以上、概括しようにもなかなか概括できないハルビン(哈爾賓)の発展史であるが、引用してきた『哈爾賓乃概念』は「本項全部に流るる所のものは結局「露支両国の闘争史」と見ればよい」と結んでいる。

小考(1)ハルビンにおける権力の拮抗

ここで、ポイントになるいくつかの点を押さえておきたい。

|

|

|

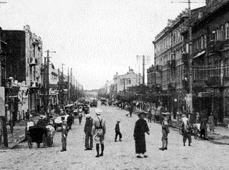

ハルビンの街角。日本人、中国人、ロシア人が見える。

新潮社『満州昨日今日』(1985.5.25刊)P66より

|

|

まず第一に、里村欣三がおそらく数度にわたって満州を放浪しただろう大正11年秋〜大正14年のハルビンは、外国人の居住が認められた国際都市(開市場)であったことである。ハルビン(哈爾賓)が国際都市として諸国に開放されたのは、1906年である。

「長春以北の東支鉄道沿線が日本人に開放されたのは、ポーツマス条約から一年あまりたった1906年10月であった。ウラジオストクで待機していた日本人はその開放を聞き、勇躍してハルビンに向かった。07年3月にはハルビン総領事館が開設され、日本人の保護、管轄にあたった。」(上掲『満州の日本人』P16)

「日露戦争後に満州里、ハイラル、チチハル、ハルビン、寧古塔が開放地になった」(同『満州の日本人』P67-68)

「哈爾賓が開市場(1906年、中国が外国人の居住・貿易地として開放済み)である以上…」(上掲『哈爾賓の都市計画』P118)

ハルビンは、日露戦争後のポーツマス条約、日支善後協約により日本が獲得した長春(寛城子)以南の鉄道(南満州鉄道)およびこの附属地に関する権利、駐兵権、関東州の租借権の埒外、日本の警察権の基本的に及ばない土地であり、しかも諸外国人が混住する開放都市であったことをまず押さえておきたい。

大正10年代のハルビンの人口は約33万人で、そのうち支那人は19万人、ロシア人13万人(大正11年をピークに以後減少)、日本人は3,500人前後で推移している。その他、少数ではあるが、英、米、仏、独、伊、インド、オランダ人、朝鮮人等「殆ど世界各国人が居ると云ふ有様」(前掲『哈爾賓乃概念』P4)であった。

第二は、ハルビンの行政権、司法・警察権の実権が大正10年にはロシアから中国側に移っていた。一方ロシアも巻き返しを図り、東支鉄道の半分の権利を確保していた。日本も自国民の保護の為、領事館警察を持っていた。領事館警察は「外務省の反対を押し切って、関東都督府の配下に領事館警察が入るという形式で調整された(1908年1月)」(上掲『満州の日本人』P94)

|

|

|

交差点に立つ警察官

|

|

しかしその警察権の実態は『哈爾賓事情』(上掲、大正10年3月16日)によると次のようなものであった。

「露国の混乱に依り東支沿線の不秩序となれるを機会として支那は秩序維持の名目下に露国警察官を廃して之に代れり(中略)ハルビン現下の警察権は支那に在るかの如く表面は見ゆれ共事実はしからずさりとて露国に在るに非ず殆んど中ぶらりの状態なり而して今日僅かに市の秩序を保ち得るに至れるは是各国領事館警察我軍守備隊の駐屯に依るものなり」(P97)

「ハルビンに於ける行政並に警察の概要は(中略)一歩裏面に立入れば各国領事館及之に附随する領事館警察あるありて複雑を極め此の間常に政争行なわるると共に警察事務の如きも実に繁雑を極め(中略)又日露支人間に起る反目的事件は後より後より続出し来り領事館当局の手をわずらわす事甚だ多し」(同、P102)

「哈爾賓市は、厳密に云ふ時は、哈爾賓市自治会の管区にある埠頭区と新市街丈であるが、普通は右の外郊外も支那町傅家甸も含めて哈爾賓と総称して居るので従って其の各区は種々異った行政権下に置かれて居るので各多種の警察がある訳である」(同、P7)

「南満では、鉄道も鉄道附属地も日本のものであり、警察もあり何よりも鉄道守備隊があったから安心して住めた。」しかし大正10年当時、日本の附属地ではない哈爾賓市には「総領事館警察というのがあったが、主として日本人の行動をパトロールして居て、実例を挙げると素足で歩くと三円の罰金を徴収していた」程度のものであった。(上掲『ハルビンの想い出』P23-24)

ハルビンの約3,500人の日本人は松花会を前身とする「日本人居留民会」を結成し、哈爾賓総領事館の保護下にあったが、これ以外にも相当数の一時滞在者や、「無頼の徒」がいた。これらは領事館警察の掌握の外にあったのである。

権力が拮抗するということは、相手の立場に権力が及ばない、ということである。

『苦力頭の表情』(大正15年6月号『文芸戦線』)という里村欣三の代表作のタイトル通り、里村欣三が身を置いたのはハルビンの日本人社会ではなく、ハルビンの中国人下層社会であった。

「北満放浪雑話」(『中央公論』昭和2年7月号)の第三章(呉海と美女)で、里村欣三は、「精悍な鋭い眼と鼻柱をもった好漢」である中国人苦力「呉海(ウーハイ)」と共に「日本のある商会の宿舎の敷地内に」あるテニスコート作りに汗を流すのであるが、この文脈の裡にあるものは、里村欣三が、貧しいから苦力に身を置いたのみならず、実体的に日本領事館警察の権力が及ばないからこそ、里村は苦力として中国人社会に身を置いたということである。

このハルビンにおける“権力の拮抗”ということを理解すれば、大正11年秋の初めての「満州逃亡」におそらく関係する「飢」(『解放』大正15年8月号)という放浪譚を除いて、「北満放浪雑話」(『中央公論』昭和2年7月号)や「放浪病者の手記」(『中央公論』昭和3年5月号)等の満州放浪譚の中で、里村欣三の感性は他の作品に見られないほど、生き生きと躍動しているのを発見するのである。ハルビンにおける権力の拮抗を防御壁にして、里村欣三の感性は解放されているのを見ることができるのである。

国際都市と権力の拮抗、里村欣三が大連や長春ではなく、身を捨てて哈爾賓を指向した理由はここにあったと言える。

ハルビン、都市の景観

|

|

|

|

|

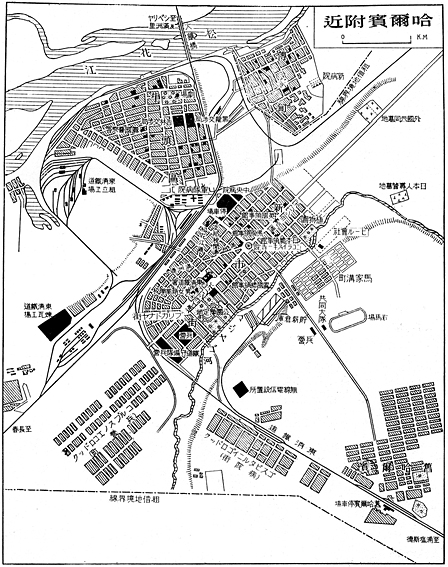

| 『世界地理風俗大系第一巻 満州の大観』(昭和5年、新光社)掲載のハルビン市街図。1919年(大正8)当時のものと思われる。1897年(明治29)の東清鉄道建設時、一寒村であったハルビンの20年目の発展の姿である。 |

|

|

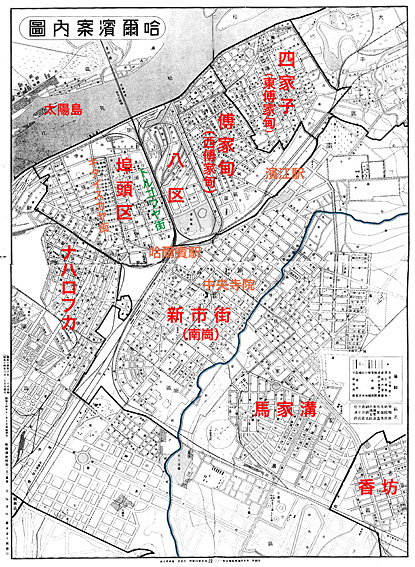

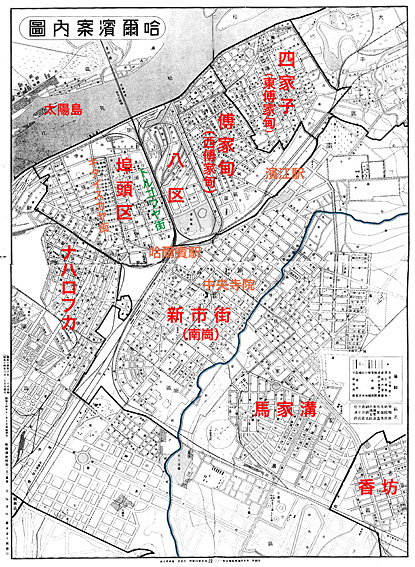

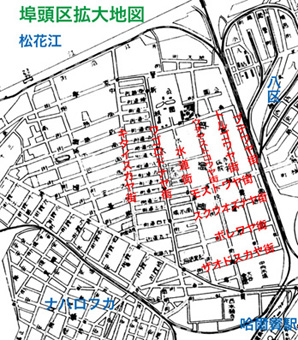

昭和14年8月25日発行のハルビン市街図に区名を書き込んだもの。四家子(東傅家甸)、八区、ナハロフカ、馬家溝の成立・発展が見える。埠頭区の緑色の部分が大正期の日本人街(トルゴワヤ)。 |

哈爾賓(ハルビン)は、一寒村から20年後の大正10年代、人口30万人という北満随一の大都市に発展したのであるが、その街区は「埠頭区(プリスタン)」「新市街(南崗)」「八区(八站)」「傳家甸」「馬家溝」「ナハロフカ」「香坊(旧哈爾賓)」に分けられる。「傳家甸(フーザテン)」は中国人街で、東支鉄道の付属地ではないが、広義の哈爾賓に含まれる。各地区の性格は次のようなものである(上右の地図を参照)。

|

|

|

現在も残る埠頭区キタイスカヤ街の石畳

|

|

「ハルビンは鉄道駅を中心に新市街(南崗)、埠頭区(道裡)、傳家甸(道外)などの地区からなり、日本人の多くは埠頭区に住んでいた。埠頭区は外国人商人が集まる商業街であり、横浜正金銀行や朝鮮銀行といった金融機関の支店や、三井物産や三菱商事などの支店がある場所であった。またハルビン銀座として有名なキタイスカヤ(中央大街)があり、ロシア情緒を感じる場所でもあった。(中略)傳家甸は喧噪にあふれた中国人街であった。住民の七割は労働者や小売商人といった下層の中国人が占め、市街は不潔であり、ひとたび雨が降れば走路はぬかるみ、歩行は困難を極めた。傳家甸には少ないながらも中国人に混じり奮闘する日本人もいた。」(上掲『満州の日本人』P69)

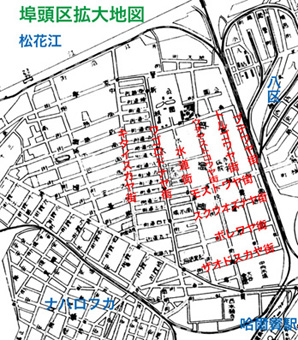

「プリスタン(埠頭区)のメインストリートはキタイスカヤ(中国大街)であり、モデルンホテル、秋林商会、松浦洋行(松浦商会)などの大型商業建築が軒を並べていた。キタイスカヤに併行する新城大街は1920年以降に発展した商店街で中国人経営の商店が多かった。日本人の商店はモストワヤ(石頭道街)、ウチヤストコワヤ(地段街)、トルゴワヤ(売買街)の一帯に集中していた。商店の看板は各国語で表示され、国際都市としての性格を表していた。裏町は夜は歓楽街となり、ロシア・キャバレーや邦人花街(ロシア官憲により一面街に営業指定区域の許可を得る)、朝鮮人遊郭(柳町)などが集積していた。」(『哈爾賓の都市計画』P133-135)

本考察の冒頭において紹介した「放浪病者の手記」(『中央公論』昭和3年5月号、P63-78)の中で、里村欣三が「何んといふことなしに、漠然たる心持を抱いて」歩いていた街、その日の糧を求める修理婦をたぶらかす“悪行”を働いた場所がこの歓楽街、「トルゴワヤの裏通り」なのである。

|

|

|

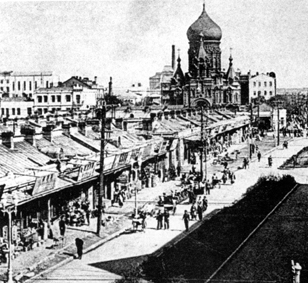

大正10年代(?)、傳家甸の賑わい。

|

|

「新市街(南崗)と馬家溝は緑豊かな美しい街で、「鉄道会社の施設・社宅、官庁、各国領事館、兵営」のある「山の手」である(上掲『哈爾賓の都市計画』P33ほか)。「中国人は南崗への居住は許されなかったが、プリスタンには商人の居住が認められた。中国人の多くはプリスタン東側の鉄道付属地外に拡がる河畔の沼沢地に居住するようになり、自然発生的に中国人外が形成された。これが後に傳家甸と呼ばれる地区で、鉄道付属地の外にあるため道外とも呼ばれるようになった。」(『哈爾賓の都市計画』P139)

八区は「プリスタンと傳家甸の間にはさまれ、鉄道線に囲まれた地区である」。八区には「輸送貨物の積換えや一時保管のために、倉庫」が設置され、「穀物を加工する工場(製粉工場、大豆油工場)」が次第にこの八区に立地するようになった。(『哈爾賓の都市計画』P152)

「ナハロフカ(新安埠)はプリスタンの西側隣接地の低湿地であり、白系ロシア人の難民の貧民街であった。(中略)道路も未整備で、木造家屋が立ち並ぶという住環境の悪い地区であった。」(『哈爾賓の都市計画』P163-164)

香坊は“田家焼鍋”という中国人集落があった場所で、「哈爾賓誕生の地であり、(中略)旧哈爾賓(スタールイ・ハルピン)と呼ばれ」る。(『哈爾賓の都市計画』P27-33)

松花江の中洲にある太陽島はロシア人の避暑地である。

ハルビンの中の日本人

上で見たように、ハルビンにおいて日本人が集中して住んでいた場所は、埠頭区のなかのモストワヤ(石頭道街)、ウチヤストコワヤ(地段街)、トルゴワヤ(売買街)であった。

大正12年6月15日発行の『哈爾賓日本商業会議所時報』(第二巻第六号)、大正13年11月15日発行の同『時報』(第三巻第七号)によるハルビン在住日本人の「町別戸数表」は次の通りである(主要なものだけ抜粋するので、総計とは一致しません)。

|

ハルビン地区・街区名

|

大正12年4月末現在 |

大正13年9月末現在 |

| 埠頭区(プリスタン=道裡) |

|

|

| トルゴワヤ街(売買街) |

191戸 |

554人 |

195戸 |

554人 |

| モストワヤ街(石頭道街) |

119戸 |

416人 |

133戸 |

438人 |

| ウチヤストコワヤ街(地段街) |

102戸 |

382人 |

110戸 |

330人 |

| ブテワヤ街(一面街) |

55戸 |

306人 |

36戸 |

224人 |

| ボレワヤ街(田地街) |

76戸 |

216人 |

67戸 |

178人 |

| スクウオズナヤ街(透籠街) |

63戸 |

182人 |

64戸 |

249人 |

| ザヲドスカヤ街(工廠街) |

33戸 |

109人 |

37戸 |

104人 |

| 水道街 |

24戸 |

73人 |

22戸 |

65人 |

| キタイスカヤ街(中国大街=中央大街) |

22戸 |

71人 |

18戸 |

70人 |

| 中国一道街〜十七道街 |

18戸 |

71人 |

21戸 |

68人 |

| 外国一道街〜八道街 |

45戸 |

172人 |

59戸 |

205人 |

| 新市街(南崗=ノヴィゴロド) |

104戸 |

290人 |

130戸 |

326人 |

| 馬家溝 |

21戸 |

222人 |

34戸 |

201人 |

| 舊哈爾賓 |

16戸 |

36人 |

11戸 |

22人 |

| ナハロフカ |

12戸 |

23人 |

22戸 |

45人 |

| 傳家甸(フーザテン=道外) |

93戸 |

345人 |

83戸 |

241人 |

|

日本人 計

|

1017戸 |

3530人 |

1059戸 |

3376人 |

|

(参考)朝鮮人 計

|

149戸 |

507人 |

282戸 |

780人 |

|

|

|

松浦洋行の屋上から見た埠頭区キタイスカヤ街(正面の大通り)。向うの河は松花江。日本人はキタイスカヤ街の右手側(西)に集中して住んだ。

松花江大橋の手前、森のようにみえるところがハルビン公園だろう。写真自体は大正期ではなく、昭和期「満州国」時代のものだと思われる。

『ハルビンの回想』(昭和41年11月25日、恵雅堂出版刊)

|

|

|

|

大正10年代、日本人は赤字の街区に集中的に住んでいた

(元図は昭和14年のもの)

|

|

ハルビンの人口は、戸籍簿もなくまた調査機関も不備なため、資料および時期によって数字が大きく異なるが、上掲『哈爾賓乃概念』によると、大正11年ではロシア人15.5万人、中国人18.3万人、日本人3千800人、計34万3千人、『哈爾賓日本商業会議所時報』(第5号、大正11年5月15日)では、ロシア人5.5万人、中国人19.5万人、日本人3千545人、計25万4千人、同『哈爾賓日本商業会議所時報』(第11号、大正11年11月15日)では、ロシア人8.8万人、中国人31.5万人、日本人3千239人、計44万4千人で、ロシア人、中国人とも各10万人もの差がある数字であるが、大正11年のハルビンはほぼ30万人都市で、うち中国人20万人は傳家甸に住み、日本人は3,500人、中国人の増加とロシア人の減少という激しい人口移動が行なわれた都市であった。

日本人の大半は埠頭区(プリスタン)の一角、トルゴワヤ街、モストワヤ街、ウチヤストコワヤ街を中心に集中して住んでいた。

大正11年6月20日調で、埠頭区(プリスタン)の日本人は2,484人、職業は「商6割、銀行会社員1割、料理店飲食店1割、工業其他2割」、新市街、馬家溝、舊哈爾賓は541人で「官公吏会社員4割、商工業6割」、傳家甸は214人で「商5割、料理飲食店2割、銀行会社員2割、其他1割」となっている(『哈爾賓日本商業会議所時報』(第7号、大正11年7月15日)。

ただし、この大正10年代の3,000〜3,500人というハルビンの日本人数は「日本人居留民会」下にある人々であって、旅行者等の一時滞在者や不良無頼の徒、阿片やモルヒネを扱う密売商など、この数値を相当に超える日本人がハルビンに居たと思われる。

小考(2)里村欣三の作品から

こうしたハルビンの都市の特性、地理を踏まえて、里村欣三の満州関連の諸作品を振り返ってみることにする。

「北満放浪雑話」(『中央公論』昭和2年7月号)

「第二章 露西亜女」の記述から見てみよう。

|

|

|

|

|

左の写真奥に見えるロシア寺院は埠頭区スクウオズナヤ街(透籠街)の

聖ソフィア会堂だろうから、手前のバザールは「南市場」だろう。

上の写真はその内部。里村欣三はここに来た可能性が高い、と思われる。 |

「露西亜の帝政時代の東洋根拠地」ハルビンの停車場に「昨夜汽車で着いた」私。「日本では春だといふのにここでは冬なのだ。」夜明け、「苦力どもはまだお客がないので安心して風当りのない、停車場の隅ッこに洋車(ヤンチャア)を引きづり込んで、ぐっすり居眠ってゐる。」「言葉は通じる訳でない、仕事の口が見付かる訳でもなし、泌々と迫って来るのは不甲斐のない不安なのだ。ええ儘よ、兎に角あるいてみよう。」「街は奇麗なものだ。」「しかしまあ何んて車道はあんなに凸凹の小石を、しかも叮嚀に植えたもんだろう。」「どこをどう通って、どう来たのか知らない。」「ソバカスだらけの女が黒い布で頭を包んで、頻に聲高かく支那商人と押問答をしたり、パンを抱えて雀のやうに饒舌くって帰って行く(中略)この騒がしい市場(バザル)の光景に対してゐたのである。恐らくハルビン中のおかみさん連がここに集るであらう」。

|

|

|

モストワヤ街の石畳

|

|

ハルビン名物の石畳は埠頭区のみならず新市街にも布かれていたが、ウチヤストコワヤ街(地段街)、モストワヤ街(石頭道街)、キタイスカヤ街等にも、東清鉄道の建設資材を運搬するために石畳が布かれたのである。

新城大街は中国人商店街があったところだが、この新城大街と日本人が多く住んだ水道街に挟まれた場所に南市場、北市場があり(上のハルビン「埠頭区拡大地図」参照)、ロシア人も混在する地区なので、里村欣三が記述している「バザル(市場)」はこの辺りの情景であろう。

言葉の分からない「私」は、「青い目や茶色の眼」をした「露西亜女」が取り巻く中で「小ましゃくれた支那人の小僧」にからかわれる。一人の「婆さん」が私の前で「敬虔なお祈を済ますと、」「私の眼の前に、トンヅル(支那銅貨)をつきつけるのだ。」「『乞食ではないのだ!』と、言はふとするが、その感情だけで、表すべき言葉がない。とうとうそれを握らされてしまった。」「幾ら情け深い心であったにしろ、私の姿が如何に穢苦しいものであったにしろ、そのひとり合点には、恐れ入らずにはゐられなかった。」

この「北満放浪雑話」の「第三章 呉海と美女」は、本小考の前半で、ハルビンにおける権力の拮抗という側面から考察したように、里村欣三が、中国人苦力「呉海(ウーハイ)」と共に「日本のある商会の宿舎の敷地内に」あるテニスコート作りに汗を流す物語である。

|

|

|

|

|

上述『哈爾賓乃概念』

大正15年9月増補版の広告

|

奥野他見男『ハルビン夜話』

大正12年1月、潮文閣刊

|

|

ハルビンで「商会」と名がつく日本企業は、「松浦商会(松浦洋行)」を筆頭に「三信商会」「長岡商会」「横田商会」等多数ある。松浦商会は松浦洋行のことであるが、初期の広告では「松浦商会」となっている(左写真)。

宿舎に自前のテニスコートをつくる位に、ある種恵まれた待遇の日本人、給与に倍する外地手当を受けていた層があったことをこの記述は示している。

奥野他見男の『ハルビン夜話』(大正12年1月、潮文閣)は、大正11年のハルビン、「東洋の楽天地」「驚く可き性欲の都」の歓楽を描いたものであるが、ここに松浦商会の吉村三郎という副支配人や水上多喜雄支配人、満鉄公所の古澤所長が実名で登場し、夜の歓楽街を案内している。「古澤所長」は大正9年7月から昭和の初めまで南満州鉄道の「哈爾賓公所長」であった古澤幸吉氏のことである(『南満州鉄道株式会社第二次十年史(上))。

「同じ満州でも一歩ハルピンへ入ると、斯うも天地が変はるものか、自由が許されてゐるのかと驚かされて了った。巡査などは一人も居らぬ、魔性のものの横行闊歩の天地である。」

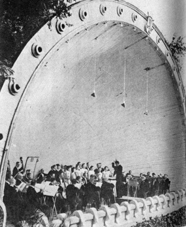

「ハルピンの善良なる家庭では此の公園[埠頭公園]と、東支倶楽部が唯一の夜の楽天地だと云ふ。」と、『ハルビン夜話』の中で奥野他見男は書いている。新市街中央寺院近くの東支倶楽部には交響楽団、バレエ劇団、野外ドームがあった。オペラ歌手のシャリアピンなどもロシア革命に追われ一時ハルビンに避難し、ハルビンの音楽会は極めて質が高いものであった、といわれている。

大正10年代のハルビンは「白系ロシア人の政治・経済的な基盤が次々と掘りくずされていく過渡期であった。この時代は表面的には華やかであり、それはロシア的な哈爾賓の最後の輝きであった」(上述『哈爾賓の都市計画』)。

こうした歓楽の都市の片隅で「真夏の灼熱下に双肌を脱いで」「テツショウで土砂をすくひ上げる」里村と中国人苦力呉海。「炎天下に、土を運び、水をふり、石灰を撒き、ロールをひき、汗だらだらで働いてゐた」里村と呉海。

苦力(クーリー)というのは、「荷役人夫や車夫を仕事にする下層中国人労働者」(上掲『満州の日本人』P190)のことで、そのほとんどが「長年の戦乱と旱魃のため華北地方の農村は荒廃・疲弊し」きった、その山東省出身の農民であった。(『哈爾賓の都市計画』P141)

里村欣三も、本考察冒頭でとりあげた「放浪病者の手記」(『中央公論』昭和3年5月号、P74)で、「彼等は遠い河南や山東の生国に、その妻を残してこの北満の涯まで出稼ぎにやって来るのである」と、的確に指摘している。

しかし苦力の賃金は安かった。

大正11年10月現在の満州(大連・奉天)における中国人下層労働者(苦力)と日本人労働者の労賃を比較すると、並人夫、鳶人夫、土工等は最高賃金、最低賃金とも日本人労働者の3分の1か4分の1で、しかも最高賃金と最低賃金との差がほとんどない。(『哈爾賓日本商業会議所時報』大正13年11月号、P47)

ハルビンにおいても事情は同じで、日本人人夫の最高賃金は2.50円、最低賃金は2.00円であるのに対し、中国人下層労働者のそれは最高賃金0.65円、最低賃金0.60円となっている。(上掲『哈爾賓乃概念』P31)

つまり中国人下層労働者(苦力)は常に低賃金労働力としてしか位置づけられていないことが明らかである。

当時の日本人の、中国人下層労働者に対する認識は、次のようなものであった。

「当時満州に於ける中国人労働者に対する一般の観念は一概に之を苦力と称し殆んど人格を認めず 而して此等苦力の供給を営業となすものありて労働者を需むるには多く此種の供給人に倚頼す(中略)供給人の下に更に苦力頭ありて一団の員数を纒めて之を左右するの伝統的勢力を有し往々にして弊害の伴ふことあり 而して此等の労働者の多くは天津、山東方面の質朴なる農民なるも供給人、苦力頭の関係より往々浮浪の徒の混淆することあり」。(『南満州鉄道株式会社第二次十年史』原本1928年刊、1974年7月3日、原書房復刻、下巻P754)

傳家甸に流入してきた中国人下層労働者(苦力)こそ、ハルビンの発展を支えた原動力であった。

「放浪病者の手記」(『中央公論』昭和3年5月号)

「放浪病者の手記」については、冒頭、中央寺院(サボール)の考察や、トルゴワヤ街(売買街)の位置特定で見てきたので、ここでは繰り返さないが、P77の記述から、里村欣三のハルビン逃亡時の住居の一つが、埠頭区「トルゴワヤの裏通り」に近い、これからたぶらかそうとする修理婦が「よちよちと纏足の足を痛々しく引きずって」ついて来れるくらいの距離にある、「崩れ落ちさうなビルディングの三階の屋根裏」であった、ということを書いておきたい(「放浪病者の手記」第四章は別掲写真版拡大版をご参照ください)。

「苦力頭の表情」(『文芸戦線』大正15年6月号)

「苦力頭の表情」は里村欣三の初めての単独著作『苦力頭の表情』(春陽堂、昭和2年10月30日刊)のタイトルにもなった代表作である。

しかし、ロシア女の淫売婦に「女の白い屍肉が、一個の崇厳な人間の姿になった」と、聖性を感じるところなど、葉山嘉樹の「淫売婦」(『文芸戦線』大正14年11月号)の伝奇性に比べやや陳腐で物足りない。

中盤の「おまき婆」がからむ里村欣三の出生譚は、年譜的に事実ではない。

終末の「やがて喰ひ物にも慣れる。辛抱して働けよ、なァ労働者に国境はないのだ。お互に働きさへすれば支那人であらうが、日本人であらうが、ちっとも関ったことはねいさ。まあ一杯過ごして元気をつけろ兄弟!」という表現も、当時のプロレタリア文学運動の中では労働者の国際連帯を歌い上げたものとして評価されたかも知れないが、今日では必ずしもそうではない。

この作品の真髄は、里村欣三の赤裸々な捨身の行動の中にある、と私(当サイト家主)には思える。

「どのみち今日一晩に費ひ果して明日から路頭に迷ふのも、また二三日さきで路頭に迷ふのも同じ結果だ。」と、有り金を淫売宿で使い果たす里村。放浪に対する押さえられないあこがれ。おそらく姫路での体験を書いたと思われるゴム工場での労働。「馘になるまいと思ってどれだけ監督に媚びへつらったのだったか! 淫売婦と俺のシミタレ根性との間にどれだけ差違があらう」という自己洞察。

苦力に対する観察も、親近感というよりはシビアだ。「弁髪をトグロのやうに巻いた不潔な野郎が、大きなマントウを頬張ってゐる」。「不格好な」「苦力頭の女房」が「頻りに睨みつけ」る。「まさか日本人に土方といふ稼業はあるまいと思ったに違ひない。支那に来てゐる日本人は皆な偉さうぶって、苦力を足で蹴飛ばしてゐる訳だから。」という、冷静な観察。

上に挙げた「北満放浪雑話」、「放浪病者の手記」と同様の、捨身の放浪譚のひとつとして、その中に息づく里村欣三の思いを読み取ることにこそ、この作品の面白さがあるのではないだろうか。

ハルビンとの関係でこの作品を見ておけば、淫売婦に手招きされる「俺」を「青草に寝転んでゐた露西亜人」がひやかす。大正10年代のハルビンには、まだ相当の空地、草地があったようであり、油房工場(大豆油工場)地帯として発展する前の八区(八站)あたりの情景のようにも思われる。

「朝鮮人か日本人か」と聞かれる「俺」。

ハルビンにおける大正10年代の日本人は約3,500人であるが、朝鮮人は埠頭区および傳家甸を中心に約700人がいた(「哈爾賓日本商業会議所時報』大正11年6月号、大正13年11月号等)。

「俺は支那街の、薄汚い豚の骨や硝子のカケラの転がった空き地に寝込んでゐた」。空地の向うで、「マントウを頬張っていた」「五六人の苦力」が引揚げた「小屋のやうな房子」。この情景は、傳家甸のものであろう。里村欣三が支那人苦力とともに働いた仕事は、「道路のネボリであった。俺はシャツ一枚になってスコを振った」のである。

「放浪の宿」(『改造』昭和2年12月号)

「放浪の宿」は、里村欣三の満州譚の中ではもっとも小説的な形の整ったものである。

「オレンヂ色の宏壮な中国銀行」の近く、「支那風の土塀にかこまれた正念寺」の中の「無料宿泊所」を舞台に無期懲役を恩赦で出てきた「黒眼鏡の男」と「支那服の男」二人の「金スジ」。「大連」と呼ばれるロシアにあこがれを持つ男、鞄一つで放浪する時計修繕屋、そして左官の「若者」。

中国銀行はこの当時ハルビン道外「傳家甸」にあった。小説「放浪の宿」の中で描かれる「支那風の土塀にかこまれた正念寺」という寺は阿弥陀如来を祀り、僧侶は日本人である。

埠頭区には西本願寺、曹洞宗布教所、天理教宣教所などがあり、新市街には1922年、中国側の手で「極楽寺」が建設された。この「放浪の宿」の舞台背景がハルビンの中の埠頭区なのか、傳家甸なのか、新市街なのか容易に判断できないが、おそらく小説的虚構として混淆されたものなのであろう。「正念寺の門前には、露西亜の酒場がる」という記述から、おおよそは埠頭区を舞台にしている、と思いたい。

寺の中で赤犬を殺して食べる「黒眼鏡の男」と「支那服の男」。「短袴子の赤い腰紐を引き毟られたままで、ぐるりと羽二重餅のやうなヽヽヽヽヽヽ修理婦が、そこら中に絲巻きや針や鋏などを一面に投げ散らして、あがき喚めきたてながら」(伏せ字ママ)、黒眼鏡の男に乱暴される場面は、「放浪病者の手記」第四章の里村自身の不埒な行為と照応している。

「黒眼鏡の男」と「支那服の男」は、最後に「手広く密輸人をやつてゐるといふ評判」の「薬種商」を強殺し、逃亡する。

こうした不良の徒が、強盗事件を起こすことは実際にも相当あったようで、上述の『満州の日本人』(塚瀬進、吉川弘文館)でも、「売薬商とはつまるところモルヒネやアヘンの密売商である」とし、「満州日々新聞」の記事をもとにいくつかの具体例を書いている(P71-72)。

上掲『ハルビンの想い出』には、領事館警察の手によって「加害者が見つかったことは一度もなかった」(P23)と書かれているが、この「放浪の宿」においても、強殺し、逃亡した「黒眼鏡の男」と「支那服の男」二人の「金スジ」の代わりに、「乾干しになって、もうここ一二日の命が危いくらゐ弱り抜いてゐた左官に時計屋」を「領事警察の刑事隊」が誤認逮捕する。その領事警察を里村欣三は「何んと立派な手柄であることか!」と嘲笑っているのである。

また、「大連」と呼ばれるロシアにあこがれを持つ男が、ロシア人の安酒場で酔いつぶれて、「俺は自由の国ソビエット・ロシヤを誰よりも愛するんだ」と叫んで密告され、「領事警察に引っこ抜かれた」ことを書いている。このことによっても、里村欣三が領事館警察の力量を十分に瀬踏みしていたことが分かるのである。

この「放浪の宿」は、幾分類型的なところもあるが、支那浪人ともいうべき「黒眼鏡の男」と「支那服の男」、はかない夢を持って満州を放浪する「大連」や時計修繕屋といった人物を巧みに描き、寄附を得るために「無料宿泊所」をひらく「正念寺」の坊主、ロシア酒場のおやじの描写、領事館警察への揶揄等、この大正末期のハルビンの深層を切り取った作品である。ルポルタージュのみではない小説家里村欣三の力量を示す短編である。

ハルビンの情景…まとめに代えて

1897年、東清鉄道の起工から20数年にして、大正10年代には北満随一の大都市に発展したハルビンは、ロシア情緒の色濃い国際都市であり、外国人の居住が認められた開市場であった。20万人の中国人は傳家甸(フーザテン)を中心に住み、10万人前後の白系亡命ロシア人(エミングラント)は埠頭区と新市街(南崗)に、細民化したロシア人はナハロフカに住んだ。

郊外には広大な草原が広がり、東傳家甸(四家子)の建設はまだ始まったばかりである。

|

|

|

東支倶楽部の野外ホール

|

|

以下、『ハルビンの想い出』( 昭和48年4月15日、京都ハルビン会)をもとに、大正10年当時の情景を振り返ると、電車やバスは未だ無く、四輪や二輪の洋車が走り、「皮と馬糞の香りが町中にただよって居」(P10)た。水道施設はなく、「皆井戸水を使って居た」(同P22)。

日本人の「商家はキタイスカヤ街及びモストワヤ街に在り」、各国領事館があった新市街(南崗)には一軒もなかった(同P23)。売買街(トルゴワヤ街)に「薮そば」、モストワヤ街に「東京庵」というそば屋があった。料理屋は「武蔵野」が第一で、旅館は日本間のある「名古屋館」が人気があった。

ロシア人は「終戦後の日本人と同様筍生活をして居て、金のある者は家を買って」人に貸し、ない者は「ピアノ、ヴァイオリン等の楽器まで売り」、余程のスペシャリストでない限り、「旅館かレストランのドアーマンか給仕」、「キャバレーのケルネルシェ(ホステス)」、「門衛」になった(同P25)。

「其の時分の邦人の一般給与は、旧制中学出で手取り三十五円〜五十円、大学出で六十円程度」(P26)で、ハルビンの物価は安かった。「新市街にも至る所に安上りに遊べるキャバレーがあったし、日本人中心のモストワヤや地段街の地下室にもあった」(P27)。「心掛けの良い者なら貯金をし、そうでない者は一面街や傳家甸に遊びに行かないでは居られない状勢」(P26)であった。

「当時哈爾賓には総領事館警察というのがあったが、主として日本人の行動をパトロールして居」たが、「ヤレ何処の家庭では小輩の手引で泥棒にあったの、何処かの家の主婦は口八釜しいのでボーイに殺害された等々邦人側の此の種の被害もけっして少なくなかった。だが加害者が見つかったことは一度もなかった。」(P23)

「市政はロシア人が実権を握って居たけれども、警察権は中国側に在り、日本人が馬賊馬賊と恐れて居た匪賊が各所に跳梁し、それに小軍閥が各地に随時割拠し」(P23)ていた。

|

|

|

スンガリーの氷の河に飛び込む洗礼祭

|

|

晩春の松花江太陽島での町内対抗の日本人運動会、大正11年には野球チームも結成され、7月には日米対抗戦も行なわれた。信仰心の厚い白系ロシア人は1月19日、ハルビンで一番寒いとされている日にスンガリー(松花江)で氷の洗礼をし、夏にはヨット遊びを楽しんだ。埠頭区のハルビン公園には「常にロシア音楽が流れていて、夏の公園内には納涼を楽しむ老若男女がそれぞれ楽しそうに手を組」(P60)んで人生を楽しみ、新市街の東支倶楽部には「交響楽団あり、バレエ劇団あり、レストランあり」(P107)で、音楽会も盛んに行なわれた。

このように大正10年代のハルビンは、猥雑で活力のある都市であった。

中国、ロシア、日本、欧米諸国の思惑が背面で渦巻き、権力が拮抗する国際都市ハルビンの中で、里村欣三は、領事館警察の警察権力が及ばない中国人苦力社会に巧みに、意図的に身を置いた。

里村欣三自身の作品「放浪の宿」で見たように、里村欣三は領事館警察の力量を十分に瀬踏みしていたのである。

「北満放浪雑話」(『中央公論』昭和2年7月号)によると、里村欣三は、ハルビンの埠頭区(プリスタン)、トルゴワヤ街(売買街)の「裏通り」に近い「崩れ落ちさうなビルディングの三階の屋根裏」に住み、中国人苦力ととも「日本のある商会の宿舎の敷地内に」あるテニスコート作りに汗を流した。

また「苦力頭の表情」(『文芸戦線 』大正15年6月号)には「道路のネボリ」をやった、とも書かれている。

「たった独り異国の人夫に混って働くことの苦痛は、実に言外なものであ」り、「殊に低廉な賃金なので、喰ふものは苦力と同じやうにマントウや生葱や蒜を齧らなければならなかった」(「放浪病者の手記」(『中央公論』昭和3年5月号)。

里村欣三が、中国人苦力に仮装して行なった並人夫、土方労働の賃金は、日本人の2円前後に比し、三分の一か四分の一の、日額5、60銭である(「日本商業会議所時報』大正13年11月号)。『ハルビンの想い出』の記述「其の時分の邦人の一般給与は、旧制中学出で手取り三十五円〜五十円、大学出で六十円程度」と比較すると、その低廉さが分かる。

里村欣三の最初の徴兵忌避・満州逃亡の期間は大正11年10月末から大正12年5月、ないし6月と推論できる(当サイト考察「労働運動上の傷害事件はあった!」を参照ください)が、これとは別に再度、あるいは数度にわたって里村欣三はこのハルビンの地を訪れた。

当サイトの他の〈考察〉と重複するかも知れないが、今一度、里村欣三の二度目の満州放浪の時期について考察してみることにする。

青野季吉は「紹介・感想・質問」(『文芸戦線』大正14年12月号)で、次のように言っている。

「里村君は中西君と一緒に大阪で、労働運動をやつていた人で、強い反面でおつとりとしたいい人間だ。中西君の家にゐる時に僕は、これは立派な人だと思つた。君が文章を書くことを知つてゐたので、「戦線」へ何か書いてはとすすめた。富川町の生活を書いたのがそれだつた。その後里村君は一人になつて、土工になつた。信州の工事へ行つたり、富川町へ帰つたり、その都度、三月目か半年目に、ぶらりとやつて来た。一度など喧嘩したと云つて、すつかりホウ帯して、さずがに疲れたやうに縁側に横になつて行つた。この間久しく音沙汰がなかつたので、中西君に聞いて見やうと思つてゐたら、何でも満州まで行つて来たらしい。」

青野季吉が言っているのは、大正13年11月号『文芸戦線』に「富川町から 立ン坊物語」を書いて以降にも、ふたたび満州に行ってきたらしい、ということを言っているのである。

この時期を、大正13年秋から大正14年秋にかけて二度目の満州放浪があった、と措定すれば、里村欣三が自ら「その秋[大正13年]、私はまた東京を去つた。それから去年の秋[大正14年]かへつた」(「思ひ出す朴烈君の顔」『文芸戦線』大正15年5月号)と書いているその記述と時期的には一致する。

しかしこの間、里村欣三には『近代人の人生観』(大正14年2月、越山堂)、『聖哲の懺悔』(大正14年3月、同)、『名僧の人生観』(大正14年4月、同)の著作(共著)活動がある。もちろん作品があれば、本人が不在であっても、著作の刊行は可能であるけれども、どうなのであろうか。

里村欣三の初めての著作(共著)を刊行した越山堂は、中西伊之助と関係の深い出版社である。仮に上記の著作を里村欣三が大正13年秋までに書き上げて中西伊之助に托し、その著作収入をこの再度の満州放浪の渡航費用に当てたとすれば、二度目の満州放浪の時期を大正13年秋から大正14年秋と推定することも可能である。

「満州旅行案内」(南満州鉄道株式會社刊、大正14年版)には、通用期間2ヶ月の「日鮮満周遊切符」が、三等で東京から53円60銭とある。片道で長春まで仮に周遊の半額であるとすると、途中の費用も含め40〜50円あれば、長春を越えてハルビンに到達できたのではないだろうか。40〜50円は約2ヶ月分の月収である。

この当時、東京からハルビンまでの旅程は朝鮮半島を経由して、約4〜5日だったのではないだろうか。上述『ハルビンの想い出』には「当時は新聞は日本から哈爾浜まで五日かかった」(P19)とある。長春からハルビンへは広軌の東支鉄道に乗り換えて「八時間程」(P58)の距離であった。

特急「あじあ号」が大連、長春(新京)間の運転を開始したのは昭和9年11月で、翌10年9月にはハルビンまで延長され、新幹線並みに12時間30分で大連とハルビンを結んだが、それはずっと後の話なのである。

「河畔の一夜 放浪挿話その一」(『文芸戦線』大正14年11月号)を皮切りに、里村欣三が、一連の満州関連作品を書き始めるのはこの二度目の満州放浪の後、大正14年の秋以降なのである。

チチハル(齊々哈爾)の「満鉄建築事務所で働いてゐた」(「北満の戦場を横切る」『改造』昭和7年1月号)体験や、「これはずっと後の話であるが、私がハルピンから東部線に乗って一面坡へ行く車中で」(「北満放浪雑話」『中央公論』昭和2年7月号)という記述は、この二度目(ないし数度目)の満州放浪のときのことであろう。

一面坡(イーメンパ)は「満州で珍しい山紫水明の地である。ロシア人全盛時には、哈爾賓人の避暑地となり洋風の別荘が軒をつらね、一小市街をなした。近年この地より鉄道便で搬出される大豆、雑穀年に十五萬トンをくだらず、従って支那町は著しく発達し人口四萬に達したといふ。」(『世界地理風俗大系第一巻 満州の大観』昭和5年、新光社)

ハルビンを基軸に、チチハルと一面坡(ハルビンとウラジオストクの中間)には行った。

けれども里村欣三が指向した「満州」は、大連や奉天、長春ではなかったのである。それらは関東州や南満州鉄道の付属地であり、権益のため鉄道守備隊に守護され、中国人であっても監視された地であった。里村欣三が指向したのは警察権力が拮抗する国際都市ハルビンであり、領事館警察の監視が及ばない中国人苦力社会であった。

苦力として、「たった独り異国の人夫に混って働くことの苦痛は、実に言外なものであ」(「放浪病者の手記」)った。しかし里村欣三はこのハルビンの逃亡生活を楽しんだのであった。里村欣三の一連の満州放浪譚には、他の作品にはみられない生き生きとした感動、「へへぇ」と照れ笑う里村欣三の生の息吹が随所に溢れているのである。里村欣三はハルビンの路地裏で、徴兵忌避の追及を恐れて身を固くしていたのではない。野放図に与太を飛ばし、「悪戯半分で、もうヨボヨボに老いた苦力を露西亜ピイの門口に引きずり込ん」でからかったりするのである。

「多くもありもしない金だ。どのみち今日一晩に費ひ果して明日から路頭に迷ふのも、また二三日さきで路頭に迷ふのも同じ結果だ。同じ運命に立つなら、寧ろ一日も早く捨身になって始末をつける方が好い」(「苦力頭の表情」『文芸戦線』大正15年6月号)、と考える里村欣三。

捨身と野放図こそ里村欣三の身上であった。労働運動上の傷害事件→入獄→徴兵忌避→ハルビンへの逃亡という運命の選択もこの構図の中にあった。そして当時のハルビンの権力構造が、里村欣三にひとまず幸いをもたらしたのであった。身を捨てて浮かび上がったのである。

(2006.8.9)