青春の里村欣三 「土器のかけら」と関中ストライキ

|

|

|

| 関西高校所蔵の『會報』第41号。 「會」の字を別資料により画像補正した |

13歳になったばかりの里村欣三(本名・前川二享)は、大正4年4月8日、私立関西中学校に入学した。関西中学校は現在の関西高等学校(岡山市西崎本町)の前身で、校舎も現在地と同じ岡山市内の西方、当時は御津郡岩井村巌井といわれた万成山麓三門(みかど)の地にあった。

「燃えるやうな茜色が萬成山の空を焼いてゐた。(中略)兵六[里村]は煙草に火をつけ、練兵場の草の上から、飽かず西の空の夕焼を眺めてゐた。こゝから眺められる四方の風景は、彼には思い出の深いものであつた。中学時代の五年間を、彼は毎日この風景に親しみながら、こゝの都会で過ごしたのである。(中略)萬成山の麓が、彼を退校処分にしたK中学校の所在地だつた。」(『第二の人生 第一部』昭和15年4月16日、河出書房)

大正7年12月31日、第4学年の半ば、満16歳と半年のとき、時の校長山内佐太郎氏の進退をめぐるストライキを首謀して除名されるまで、4年近く(『第二の人生 第一部』で云う「五年間」ではなく)を過ごしたこの関西中学校は、里村欣三にとって、懐かしく、こころ痛い青春の思い出の地である。

既に知られている資料ではあるが、当時の関西中学校の校友会(丙申會)誌『會報』第41号(大正7年7月18日発行)に本名前川二享として発表された里村欣三の作家以前の作品「土器のかけら」を、関西高等学校さまのご好意により複写していただいたので、これに併せ、『岡山の歴史地理教育』第5号(1972年7月、岡山県歴史教育者協議会)に掲載された岡一太さんの「垣間見た歴史の一瞬──総社の米騒動と関中ストライキ」の二つを中心に、「山陽新報」の新聞記事等も紹介しながら、里村欣三の多感な中学校時代、「青春の里村欣三」を見ていくことにする。

なお、以下[ ]内は引用者の補足です。

関西中学入学までの学歴

|

|

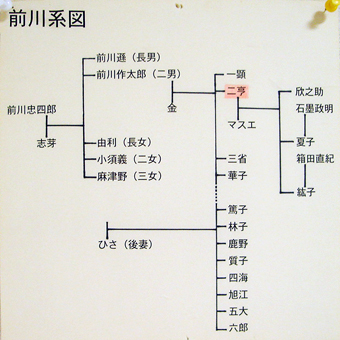

| 備前市加子浦歴史文化館に掲示されている里村欣三(本名前川二享)の家系図。 ピンク色の囲みが里村欣三。「二享」が「二亨」と誤植されている。 |

里村欣三は明治35(1902)年3月13日生まれ、出生地は旧岡山県和気郡福河村寒河1073番地、天狗山の麓の西願寺(さいがんじ)の斜め前にある父前川作太郎の故郷とされている。

しかし、実際の出生地は当時父母が暮らしていた広島市吉島村671番地の1であり、出生届が父の本籍地である和気郡福河村寒河に出されたのではないか、と推察できる。その理由を少し書いてみると、

備中松山藩士で旗奉行の谷三治郎供行の流れをひき、谷供美(ともよし)の次女である里村の母・金は、明治33年11月に里村の父・前川作太郎と結婚し、明治40年4月、里村欣三(前川二享)5歳のとき広島市の同地で死去した。夭逝した里村の兄一顕も明治37年、里村2歳のとき広島市で亡くなっている。父・前川作太郎が経営していた駅弁の折箱の製造工場と製材所は、広島市の太田川の川口近くにあり、住宅は「太田川の白い磧が見晴らせる、藪にかこまれた、古い大きな家」(『第二の人生第二部』昭和15年10月28日、河出書房)であった。

このことから、当時の一家の生活の本拠地は広島市吉島村、現在広島刑務所のあるところの隣接地にあり、里村欣三(前川二享)も実際はここで生まれたのではないか、と推察できる。

前述の里村欣三の作品『第二の人生第二部』のP57〜76ページあたりに、里村の幼少の頃から、関西中学校を退学させられ東京に出て市電の車掌になるまでの事情が書かれている。

父前川作太郎の事業は、駅弁の折箱や鉄道用材を納入していた当時の山陽鉄道が、明治39(1906)年12月、約定によって買収されて国有化されて現在のJR山陽本線となり、販路を大手資本に奪われ、また駅弁の折箱を広島監獄署の囚人に作らせるのは不都合だ、と地元新聞に書き立てられたことにより破産した。さらに、明治40年、「母を失ふ悲運をもう一つ重ね」た。

『第二の人生第二部』は、里村欣三の母・金さんが亡くなった後の事情を次のように伝えている。

「しかし若い父は、まだ弱らなかつた。足手纏ひになる兵六[里村欣三]と妹のスミ子[華子さん]を、故郷の家で留守居ををしてゐる姉に預けて、再起をはかつた。兵六の父方の伯母に当る人であつた。兵六と妹のスミ子は、O県の瀬戸内海沿いの小さな村へ引取られた。父の故郷であつた。」(P68)

こうして5歳のとき、母を亡くした里村欣三は、父前川作太郎の故郷である旧岡山県和気郡福河村寒河の伯母(父の姉)に預けられる。

浦西和彦先生の『日本プロレタリア文学の研究』(昭和60年5月15日、桜楓社)に基づけば、明治6年12月4日生まれの父前川作太郎はこの時33歳、亡くなった母・金は32歳、しばらくして後妻に入る延永ひささんは明治20年生まれと若く、20歳であった。

里村欣三(前川二享)の学歴について、浦西先生の『日本プロレタリア文学の研究』には、次のように書かれている。

| 大正初期の弘西尋常小学校 『目でみる岡山の大正』(昭和61年10月10日、日本文教出版) |

「里村欣三の学歴は、明治四十五年四月一日にの福河尋常高等小学校(現在、日生町立[日]生東小学校[=備前市立日生東小学校])に入学し、大正三年三月二十六日に同校を卒業した。同校に保存されている成績簿には「入学前ノ経歴」として「本校ニ於テ尋常科第三学年終了。岡山市立弘西尋常小学校ニ於テ第四学年終了」と記されている。」(P170)

これを整理してみると、福河村寒河の伯母(父作太郎の姉)に預けられた里村欣三は、明治 41(1908)年4月、福河尋常高等小学校の「尋常科」に6歳で入学し、明治44年4月、第4学年のとき岡山市立弘西尋常小学校に転校し、明治45年4月、再び福河村寒河に戻り、10歳で福河尋常高等小学校の「高等科」に入学し、2年間の修学を経て、大正3年3月、12歳のときに卒業した。

岡山市立弘西(コウサイ)尋常小学校は、岡山市の後楽園の東、岡山市弓之町にあった学校で、現在は統廃合され、岡山市立岡山中央小学校となっている。当時も学区制があったようで、里村欣三の父作太郎の住居は、その頃、この辺りにあったのだろうか。それとも、後年父作太郎の死亡地となる「岡山市上伊福15番地」、いまの岡山市伊福町あたりなのだろうか。

里村欣三が「高等科」に入学するためとはいえ、なぜ岡山市から再び福河村寒河に戻ったのか定かではないが、高等科を卒業した大正3年3月には、再びというか三度というか、父作太郎の許、岡山市に帰った、と思われる。

しかし、この後、里村が私立関西中学校(現在関西高等学校)に入学したのは大正4年4月8日なのである。つまり里村欣三が福河尋常高等小学校の「高等科」を大正3年3月に卒業し、関西中学校に入学するまでの間に、一年間の空白が生じているのである。

前述『第二の人生第二部』に次の記述がある(P70)。

「兵六[里村欣三]たちは、父方の祖母[志芽さん]が死ぬると共に、故郷を引払つて、再び父の手に引き取られてゐた。父はその頃、O市にある私鉄会社に奉職して、若い後妻を娶りすでに三人の子女が生れてゐた。若い時代の事業欲は醒め果て、次々に生れてくる子供たちのために、石橋を叩いて渡るやうに堅実なサラリーマンの生活振りに変つてゐた。」

「だが、父の手元へ引取られた兵六は、父の希望に副へる少年ではなかつた。変質的な伯母に養育された兵六は、嘘を吐き、盗みを働き、人の顔色を見て態度を豹変する、手のつけやうのない二重性格の萌しを、もうこの時からハツキリと備へてゐた。父は兵六のこの歪められた性癖を矯正するために、厳格な教育方針で臨んだ。だが、既に手遅れであつた。」

「継母は自分の生んだ子供だけを盲愛することしか知らない、無智な百姓生れであつた。しかも気が強くて、決して人前では涙すら見せないやうな母であつた。兵六は家庭の冷たさを知り、家の外に楽しみを探すやうな『街の子』になつてしまつた。」

|

|

| 里村欣三の父前川作太郎の 実兄(長兄)前川遜氏 |

父前川作太郎の兄、前川遜(ゆずる)は経理畑の軍人で、のち陸軍主計監(少将相当)になった人で、この関係から里村欣三が陸軍士官学校を受験したという「伝説」もありそうに思えるが、実際は陸軍士官学校は16歳〜19歳、普通は中学校を修了した者が入学するところであり、また仮に陸軍士官学校ではなく地方陸軍幼年学校であるとしても、13歳〜14歳、中学一、二年修了で受験するものとされており、伝説は伝説に過ぎないかもしれない。それにしても、関西中学校に入学する前に、一年間の空白期があるのである。

後年、里村欣三は徴兵を忌避し満州に逃亡するが、この時期、反戦、反軍といった思想はまだ成熟しておらず、後で見るように、むしろ忠君愛国的である。あり得るとすれば父親との確執、あるいは受験の失敗ということかも知れないが、不明である。

大正4年4月、13歳になったばかりの里村欣三は、万成山麓にある私立関西中学校(5年制)に入学することとなる。

私立関西中学校は県立岡山中学校とともに上級学校進学資格を有する中学校で、一学年130名前後の比較的規模の大きな、文武両道の盛んな進学校であった。万成山麓を六段に切り開いた階段校舎で、本館は二階建て洋風の大きな建物であった。

吉備線が開通し、関西中学校近くに備前三門駅ができたのは明治37年のことであるが、それ以前、岡山市内から通学する生徒は「奉還町を過ぎれば一面見渡すばかりの田圃」の中を「セーラーズボンで肩をいからし」、附近に「十数軒のだんご屋があって一皿五銭の蓬だんごを売ってい」て、これを平らげながら「闊歩していた」、という。(『関西学園百年史』昭和62年10月25日、関西学園刊)

父前川作太郎の住居がこの当時、弘西尋常小学校の校区、岡山市弓之町近辺にあったのか、それとも父作太郎が後に「昭和二年八月三十日午前六時岡山市上伊福十五番地において死亡した」(『日本プロレタリア文学の研究』)時の住居地の「上伊福」、現在の岡山市伊福町あたりにあったのか不明であるが、伊福町だとすると、学校のある「備前三門」までは比較的近い距離にある。なお、後年、徴兵忌避の自首を告げる里村欣三の葉山嘉樹宛の手紙(昭和10年5月1日消印)の住所は、岡山市上伊福清心町305、となっている。

「里村氏は父の家から私立関西中学に列車通学をしていた」(「或る左翼作家の生涯」堺誠一郎『思想の科学』1978年7月号)という記述もあるが、以下に紹介する里村欣三(本名前川二享)の作家以前の作品「土器のかけら」には、「私は三門から友達に分れて此の田舎路を独りしょんぼりと帰りかけた」とあり、上伊福の倉紡分工場の脇を通って帰宅する様子が描かれているので、里村欣三は徒歩で通学をしていたのかも知れない。

「土器のかけら」

丙申會は前述『関西学園百年史』によると、明治29年丙申の年に、部活動の総括組織としてつくられたもので、在校する生徒・教職員全員からなり、「同期・同級の横の連り」「部活動の先輩後輩の縦の繋り」に大きな役割を果たした組織である。

次に、「土器のかけら」のあらましを紹介する。(但し、単純な誤植は補正します。)

晩春、絲のような細い雨が降り続いた後の雨上がりの田舎道を、私(里村欣三)は学友と三門(みかど)で別れ、ひとり帰宅しているときであった。上伊福の倉敷紡績分工場の先に、新しい道が作りかけられていた。雨でぬかるんだその道を一人の仲仕風の髯もじゃの男が土器のかけらを探して行き帰りしていた。

私(里村欣三)は、初め「此の男は気が狂つてゐるのではあるまいか」と思うが、ついたまらなくなって男に声をかける。微笑を浮かべて男は「石器時代の土器のかけら」を探していると答えるが、私(里村欣三)はまだ信じられない。すると男は懐から薄黒い鋭く尖った矢尻を二つ取り出した。

「私は此の矢尻を見て始[初]めて彼の男に対する疑問も其等の土器のかけらに対する疑問も、一点のよどみもなく清麗に晴れ渡つた。」「そして崇高な感に打れた」のであった。

私(里村欣三)は、感慨に打たれた。どういう感慨か? 以下に引用するこの「感慨」が作品のテーマである。

「此の矢尻は数千年前我々の祖先が正義のために射捨てた矢なのであらう、鋭く尖つた其の尖端では幾多の血の汚れた賊どもが射抜かれたことであらう、その矢尻は我々の先祖が肉の一片か大和魂の一塊かと思はれる程芳しいものであつた。先祖が自固[己]の全生命を賭して天照大神の御子孫のために捧げた貴い血糊が其の矢尻の前には流された事だろう。(中略)我国天壌無窮の根本は此等の石の矢尻に依つて永久に固められたのだ──思ふと私の眼からは取り留めもなく温い涙が堅い矢尻の上をこぼれた。雨後の冷かな風は気持よく吹き過ぎた。」

髯もじゃの男はさらに高杯のかけらや甕のかけら等を取り出して説明してくれた。私(里村欣三)は、

「古びたる甕のかけらも[を]掌にとつて見視めた時、先祖の目前に侍せる様な厳粛な感に打たれて言ふ言葉が無かつた。此のかけらの前で我が祖先の幾多の惨劇悲劇が昔し演じられた事だらう。又此等の神さびた、かけらの内に祖先の霊魂が宿つて居て我国を永久に保護してゐるのではあるまいか。──我は何時までも此等のかけらを見視めてゐたかつた。」

以上が里村欣三(前川二享)の作家以前の作品「土器のかけら」のあらましである。

土器のかけらを見て、我々の先祖が「天照大神の御子孫のために捧げた貴い血糊」を発想する忠君愛国的な思念、観念が飛翔してしまって感激に陥ち込んでいくこの時期の里村欣三の思念を、現在的な視点から云々しても始まらない。まだ16歳になったばかりの里村欣三(前川二享)は若かったのであり、愛国的な時代の思潮に捉えられるのは致し方のないことである。

むしろここでは、後年、徴兵を忌避し満州に逃亡するような反戦、反軍といった思想は、関西中学校時代の里村欣三(前川二享)にはまだ全くなかった、ということを押さえておきたい。

|

|

|

| 山内佐太郎校長が建てた 「天壌無窮」の碑。 『関西学園百年史』より |

この「天壌無窮」の思想は、里村欣三が首謀して関西中学校を退学させられる、いわゆる「関中ストライキ」の直接の当事者、時の校長山内佐太郎の中心的な教育思想なのである。

「天壌無窮」そのものの意味は、天地ともに窮まりなく永遠に続くことをいうが、出典は『日本書紀』神代紀で、「瑞穂の国は、是、吾が子孫の王たるべき地なり」、日本の君主である天皇の御代が永遠に続くことを願う皇国思想の一つである。

前記『関西学園百年史』(P128-129)によれば、山内佐太郎校長は、

「昭和に移って、天皇機関説が問題になったり、平泉澄博士の皇国史観が風靡する時代ならばともかく、大正期において「天壌無窮」を説き、しかもそれを具現したところに山内教育の真髄があると言うべきであろう。」

「生徒に常時ゲートルを着用させ、常にその身を引きしめ、一見して関中生であることを世人に知らし、規律面から正した……校門の出入の時、常に敬礼(挙手)を実行させ、これは学校というところは神聖な場所で、自ら敬虔の念を養うことを目的としたものであることを生徒に知らしめ……しかも校門には常に門衛をおいて、授業の合図はラッパを使用したのである。」

この一方で、山内佐太郎は、『国民教育之精神』(大正4)、『米国教育概観』(大正6)、『国旗の精神教育』(大正9)等を著し、生徒に慕われる人情家であった。里村欣三らが起こした大正7年11月30日の「関中ストライキ」は、山内校長を排斥したのではなく、擁護したもの、校長との別れの「告別式」の開催を要求するものであった。

少し長くなったが、里村の作品「土器のかけら」には、こうした山内校長の教育思想の影響が見られるのである。 山内佐太郎が建てた「天壌無窮」の碑は、戦後の混乱期の紆余曲折を経て、関西中学校の後身、関西高等学校の校庭にいまも建てられている。

「會報」のその他の作品

「土器のかけら」が掲載された関西中学校丙申會の『會報』第41号には、「前川二京」名で「若葉の頃」と題して短歌12首、「前川いつきよう生」名で「春の試作」と題して俳句5首が掲載されている。あいにくその部分のコピーを入手できなかったので、いま浦西和彦先生の前記『日本プロレタリア文学の研究』掲載の資料(P170-171)によるが、咲きこぼる野辺の草花ふみしめて朧夜遠く帰りけるかな

代数のむつかしきに目を伏せぬ思はぬ人のふと浮び来て

夏の夜は君のひとみに似て悲し野末に遠く灯の見ゆ

紅き花咲きぬる森の泉みて小鳥とわれと淋しき夕暮

等の、青春期独特の感傷的な歌である。その内で、次の歌が奇異な感じで目をひく。

夜もすがら若く去りにし亡き父を物語る母哀れなるかも

亡き父を物語る母のひとみにも涙見えけるわれは悲しき

亡くなった父を母が悲しんでいるように歌っているが、事実は何度も書いてきたように、亡くなっているのは母・金であり、父前川作太郎は後妻を娶り健在である。短歌中の「父」と「母」の語をそっくり入れ替えてもいいような歌で、ここにもねじれた家庭環境、父親との確執、心の凝りが見えるようである。

米騒動と「関中ストライキ」のはじまり

| 岡山の米騒動 岡山市内山下の精米所焼打ち跡 『目でみる岡山の大正』(日本文教出版) |

後で詳しく紹介する岡一太さんの「垣間見た歴史の一瞬──総社の米騒動と関中ストライキ」(前述『岡山の歴史地理教育』第5号)も総社の米騒動から書き始めている。

『目でみる岡山の大正』(昭和61年10月10日、日本文教出版)によると、「岡山県内では[大正7年]8月9日に美作方面で騒ぎが起こり、翌10日には備中方面へ波及、倉敷では夜1,000余人の群衆が米穀商を襲撃して、打ちこわしや在庫米を引き出して、道路や川にまき散らすなどで荒れ回った。岡山市では8月13日夕刻から暴動が起こり暴徒と化した群衆が米穀商や富豪の家などを襲い、一時は無警察状態に陥り、軍隊も出動して15日朝までには鎮圧された。」と記している。

岡一太さんの見た総社市では、8月12日の夜に暴動が起きている。

こうした大衆的な米騒動の暴動を眼の前にみた直後の大正7年9月、関西中学校の山内佐太郎校長の進退をめぐる騒動が勃発した。

ここでは、岡一太さんの「垣間見た歴史の一瞬──総社の米騒動と関中ストライキ」を中心に、里村欣三(本名前川二享)が具体的にどういう動きをしたのか紹介したいのだが、必要上『関西学園百年史』から、簡単にストライキに至る経緯をまず書いておきたい。

|

山内佐太郎校長

『関西学園百年史』より |

「1 山内校長不在(退任?)の理由を質す

2 校長が明石に去られたとすれば、その経緯を質す

3 校長反対派の職員十一名を指名し退任させる

(中略)教頭らとの交渉の結果、「一〇月末までにはおおよそ吾々生徒側の要求どおりにする事になった」と、午後一時半頃講堂の生徒全員に報告があった。」

「同年一〇月末になっても何らの変化の見られなかったことに対し、(中略)四年生が中心となって(中略)一一月三〇日に「問題は自らの実力で解決する以外に道なし」と、行動を起こしたと言う。この時に警官隊の出動による解散命令で、遁走した、と伝えられている(中略)この事件の重要な役割を果たした「上級生」の中に作家の里村欣三(本名・前川二享)がいた。」(以上、『関西学園百年史』)

垣間見た歴史の一瞬、「関中ストライキ」

ここから岡一太さんの「垣間見た歴史の一瞬──総社の米騒動と関中ストライキ」(『岡山の歴史地理教育』第5号、P11-22、1972年7月、岡山県歴史教育者協議会)を引用して、里村欣三(前川二享)の“活躍ぶり(?)”を見ていくことにする。のちエスペラント、児童文学者として知られる岡一太は、この時、関西中学の二年生だった。本当は全文を引用するほうがよりニュアンスが伝わるのだが、B5版12ページにわたる長文なので、要所を引用する。(一部、漢数字は可読性のため算用数字に直した。)

「五年生で雑誌部幹事・料治熊太(のちジャーナリスト、今は古美術・陶器研究家、その方の著作多数あり。45年[に]出した『会津八一の墨戯』は特に評判を呼んだ。(中略)彼は、いわば会津の発見者)の論文「絵画に現はれたる国民性」。四年生で同じく委員、梅島喬正(号白鳶)の短編小説「試験」。四年生・前川二享(のち『苦力頭の表情』『第二の人生』などの小説で知られるプロレタリア作家で、太平洋戦争の末期、フィリピンの山中を敗走中死んだ里村欣三)の「土器のかけら」。また三年生で委員・真野律太(のち「譚海」の編集長となり、多くの大衆小説作家を育てた)の「ゴーリキイを想ふ」といった多彩ぶりだ。それは、まるで大正デモクラシーの嵐を知らせる最初の海燕のようだった。」

「山内校長擁護、大森理事長排撃の運動が、彼らを中心に漸く表面化しようとしていたのである。」

「あたかもよし。世は未曽有の米騒動にたぎりたっている。感じやすい彼らの血が、しずまっているはずがない。どんな小さなインパクトも、彼らを爆発させるだろう。」

「その撃鉄役をつとめる少年がいた。(中略)梅島喬正である。(中略)この年の一学期、彼は殆ど学校に出ず、(中略)一生懸命に小説を書いていた。「新愛知新聞」の懸賞小説に応募(中略)作品は三等に入選した。」

「ところが、図らざるも、これが教頭上田又次郎の目に触れたからたまらなかった。上田は(中略)生徒のちょっとした間違いも見のがさなかった。(中略)梅島の下宿を急襲し、虎の子のようにしている文学書などの蔵書を、ゴッソリ押収し、(中略)この事件で、梅島は、(中略)山内校長宅へ呼びつけられた。(中略)校長は教頭とちがい、(中略)温情あふれる訓戒をした。(中略)ところが、ひとくさり訓戒がおわり、世間話になったとき、ふと校長の口をついた言葉があった。「わしは学校をやめるかも知れん。(後略)」」

「梅島のおかれた情況と心情」により、話は「校長の辞意→理事長との確執→それに利益がからんで、介在する上田教頭らの醜い策動……と劇的に拡大され、エスカレートされたのだ。」

「梅島の精力的な組織活動がはじまった。」

「山内校長は、もう八月末に辞表を出し、元御津郡長小野慎一郎が、校長事務取扱いになっていた。」

「応援を求められ、資金カンパにも応じた先輩団が、(中略)交渉の結果、十月末までには、およそ生徒側の要求どうりにする、との回答を取りつけたということだった。」

「表面的には際立ったこともなく、約束された十月もおわった。梅島らは、やがて財団ばかりか、交渉を委任した先輩に対しても、強い不信を抱くようになって来た。」

「「先輩たのむに足らず、問題は自らの実力で解決する以外に道なし。一気に全校ストライキに訴えて解決すべし」こうして梅島らは、その決行日を、市内の誓文払がはじまる十一月三十日ときめた。その前夜、梅島はうちに謄写版をもちこみ、煽動ビラを刷り、激越なスト宣言を書く。当日、(中略)待ちかまえていた同志の仲間(四年─犬飼寿吉・土生力吉・坪田治郎・(中略)前川二享・(中略)三年─真野律太・房延泰など)に、ビラや檄文を渡し、行動について指令する。」

| 「兵式体操」『関西学園百年史』より。正面が講堂、右教員室。 写真には写っていないが、講堂の後ろから山手に階段状に教室 が続き、また、グランドの西(画面左手)には武器庫があった。 ここがストライキの舞台となった場所。 |

「教師たちも、なすすべもなく、憮然と教員室に引揚げるもの、呆れて眺めているもの、それぞれ人柄をあらわして、その態度は様々。」

「教師たちは本館二階の教員室に追い上げられて、カン詰になり、生徒たちは全員講堂に集められていた。一方、闘争団の行動隊は、前川二享が、二、三日前、授業中にことをかまえ、上田教頭のポケットからくすねた鍵で銃器庫を開け、そこから持ち出した三八銃(中略)に着剣、武装して正門(中略)といわず、すべて隙間ある場所にはピケに立ち、パトロールを行なった。そして、その認めないものは出入を禁じ、完全に全校を封鎖してしまった。(中略)そして場合によっては、夜、校舎に放火も辞せずと、講堂外に腰掛をつみかさねさえした。まことに物騒千万な計画だった。」

「講堂では、生徒が気勢をあげていた。(中略)そのうちに、駈けつけて来た先輩たちも、壇上に立つようになった。」

「私たちは途中で教室へ引きかえし、団結して目的貫徹を誓う証しに、血判状をつくった。(中略)そしてまた講堂へ逆戻りだ。」

「こうして長いと想われた一日も、釣瓶おとしの秋の日とあっては、すぐ日も暮れて来た。父兄代表がやって来て、多分、寄宿舎でだろう、炊出しをはじめた。」

「どういう連絡がついたのか、山内校長が、少しばかり憔悴した姿を、私たちの前にあらわしたのは、もう薄暗くなってからだった。(中略)校長は、文字どおり声涙下る訴えをした。「(中略)ほんとうにわしのことを想ってくれるなら、軽挙妄動はよして、きょうのところは、大人しく引取って、あすから生徒の本分たる勉強に立ちもどってくれ」」

「校長のそういう言葉を聞いていると、なんのためにストライキをしているのか、生徒たちの気持ちは、複雑になるばかりだった。」

「大半は疲れ果て、ウンザリし切って(中略)今は、何かが物理的に、この情況を破砕してくれるよりほかは出口はなかった。そして、それは、奇妙な形で不意にやって来た。夕闇迫った正門から、ピケの武装生徒を排除して、帽子のアゴヒモをかけた、黒く物々しい石井署(今の西署)の警察隊が、ドッと闖入して来たのだ。「解散、解散!」と連呼する指揮者の声に、一番怖れをなして遁走したのが、勇敢なはずの武装行動隊だった。これではじめて、きょうの長い一日のドラマも、アッ気なく幕切れとなった。(中略)ことここに至っては、もはや万事休す、だった。」

「しかし、このストライキから、一人の犠牲者も出さなかったという事実は、武装ピケによる学校封鎖戦術とともに特筆すべきだろう。(中略)首謀者の一団は退校になったが、父兄が寄々協議、助命方(中略)斡旋の結果、生徒代表の伊丹訓吾は、特別扱いで天城中学、梅島をはじめ闘争団のアクチーブたちは、ゴッソリと今はない中学岡山黌へ転校させられてしまったのである。尤も里村欣三の前川二享は金川中学だったようだが。(中略)紛争の処理はのびたが、生徒たちに対するこの処分は、まことに人間的で見事というほかはない。」

以上、岡一太さんの「垣間見た歴史の一瞬──総社の米騒動と関中ストライキ」により、ストライキの経緯と里村欣三(前川二享)の行動をみてきた。

総括してみると、里村欣三は首謀者の一人であり、行動隊長的な役割を果たした。この行動は、平林たい子が『自伝的交友録・実感的作家論』(昭和35年12月10日、文芸春秋社)で語っている、プロレタリア文学運動の渦中での、里村欣三の次の行動を思い起こさせる。

「里村の性格は、非常に人なつこく、(中略)又、純情で信義に厚い所もなひ混じってゐた。文戦が対立から共産党派と分裂する晩、私達労芸派は、もし共産党派が「政治的意見の統一の件」といふ議題を出したら、多数に少数で議案は通ることになるから、暴れて会議をこはしてしまふことに手筈を予め決めてゐた。(中略)その時真先に書記の使ってゐた小机をふり上げて忠実に予定通りの行動をしたのは里村欣三だった。私はその晩彼を見直したと思った。」(P20)

里村欣三(前川二享)自身は、後年、次のように述懐している。

「萬成山の麓が、彼を退校処分にしたK中学校の所在地だった。(中略)若い夢み勝ちな青年たちを、あのやうに熱狂させた理想は、今どこに在るのであらうか? 彼等は自由の戦士を自任し、個性の解放のために学業を放棄し、両親の反対を押し切り、あるものは新劇に、あるものは左翼運動に、あるものは文学に、理想の灯を掲げて道案内もなしに荊の道を選んだのであった。」(『第二の人生 第一部』昭和15年4月16日、河出書房、P101-102)

山陽新報が報じた「関中ストライキ」

当時岡山市西中山下にあった山陽新報(現在の山陽新聞)は、「関中ストライキ」の翌日、大正7年12月1日から同13日に亘って、その経過を伝えている。

その記事のタイトルをいくつか紹介すると、12月1日(7面)…「関中八百の生徒 学校を占領す 或る条件を提げて校長に肉薄し 一教師を傷けて 凄惨の気校の内外に漲る」、2日(7面)…「暴動後の関中は 遂に無期休校 飽く迄禍根を絶滅すべく 首謀者其他の処分方法凝議」、3日(7面)…「関中騒擾事件 暴行生徒の処分決す 退学廿九名無期停学十七名 遂に警察権の行使」、4日(7面)…「関中漸く平静 処分発表後の 流言蜚語と復校哀願の悲劇」、7日(7面)…「関中事件 処分軽減」、13日(7面)…「関中授業開始 十二日より」等で、この間継続して7回にわたり「白河校長の方針」が掲載されている。

そのいくつかを写真版で紹介する。

|

|

||

| 梅島喬正さんが銃器庫の白壁に墨書したとされる文字(山陽新報12月1日7面)。 「諸子は無神経なる乎」「前校長の恩を知らざる乎」「革命を叫べ」 |

関中ストライキの発生を伝える山陽新報の記事(12月1日7面)。 | |

| のち博文館の『譚海』や『講談雑誌』の編集長を勤めた真野律太(赤線)も、 当初諭旨退学処分となっている(12月3日7面)。 |

退学処分の決定を報じる山陽新報の記事(12月3日7面)。里村欣三(前川二享…赤線)は 梅島喬正ら他の首謀者とともに退学処分(7日、処分軽減で諭旨退学)となる。 |

ストライキの首謀者として処分を受けた者は、退学18名、諭旨退学11名、無期停学17名の計46名で、四年生、三年生を中心とする闘いであった。里村欣三(前川二享)は退学、あとで触れるが真野律太は諭旨退学である。当初は器物損壊や暴行傷害罪の適用が検討されていたようだが、父兄や地元代議士の嘆願が功を奏し、刑事処分になった者はおらず、12月7日、処分の軽減が決定、退学は諭旨退学に、諭旨退学は退学または転校処分、無期停学はその期間の短縮が図られた。

金川中学校へ

| 当時の校舎 金川高校創立百周年記念誌『玉松』から |

「同校[関西中学]の「大正七年退学者名簿」によると、(中略)大正七年十二月三十一日に「除名」となっている。(中略)ストライキを起したことで関西中学校を退学処分された里村欣三は、翌年の大正八年四月十七日に私立金川中学校に第四学年無試験で入学したが、同校の大正九年作成の『中途退学・除籍者名簿』によると、わずか二ヵ月後、大正八年六月十日に除名処分を受けたのである。その処分理由の記載はない。」( 浦西和彦『日本プロレタリア文学の研究』)

金川中学校は岡山県御津郡御津町金川にあり、1898年(明治31年)に開通した津山線の、岡山から三駅目(当時)の金川駅近くにあった。現在でも30分ほどの時間がかかる距離だから、当時はさらに遠距離に感じられたのかも知れない。

関西中学校に比べて規模は小さく、生徒数は280名程度で、岡山から通う生徒よりは御津郡や赤磐郡、久米郡からの通学が多かった。明治30年代半ばには山田耕筰や坪田譲治らが在校した伝統校である。臥龍山下に寄宿舎を持ち、里村欣三(前川二享)が転入学した当時は、名物校長服部純雄がいて、熱血教育が行なわれていたようである。(金川高校創立百周年記念誌『玉松』昭和59年11月6日刊による)

金川中学校は、のち県立金川高校となり、2007年統廃合により閉校して、現在は岡山県立岡山御津高等学校となっている。

| 岡山県立図書館の前身、県立戦捷記念図書館 『目でみる岡山の大正』より |

「金川中学に転校したが家から貰った月謝も納めず学校に行くふりをして図書館にこもって社会主義の本や文学書を乱読した。」

と書いている。「月謝も納めず」ということであるから、ここでいう「図書館」とは、金川中学校の図書館ではなく、当時、岡山市天神山(天神町)の県庁前にあった県立戦捷記念図書館(岡山県立図書館の前身)のことを指すのであろうか。天神山はかつて通った弘西尋常小学校のある弓之町のすぐ隣りである。

転入学の手続きはしたものの、里村欣三(前川二享)は、この金川中学校へはほとんど通わなかったのではないだろうか。「関中ストライキ」による除名により、父親との確執は沸点に達していた。

以下、『第二の人生 第二部』(昭和15年10月28日、河出書房)から引用する。

「この間に二度中学を退校された。一度[関西中学]はどこにも起きる種類の学校騒動のために、二度目[金川中学]は学生の風紀を紊した不良行為のためであった。もうこの頃、兵六[里村欣三]はすでに女を知り、遊里に足を踏み入れてすでに悪い病気に感染していた。」

「兵六[里村欣三]がぐれてしまひ、中学は二度退校させられ、父の金を持ち出して放蕩三昧な生活を送ってゐた時、突然祖母が長文の手紙と共に祖先相伝の銘刀を、親戚先の知人にことづけて寄越した。」

「父は兵六[里村欣三]に失望した。その失望した気持が、父と子を疎隔せしめ、家庭の不和を拡大した。この複雑な腐り切った家庭の空気の中で、(中略)母方の祖母が刀を送って寄越して、兵六に自決を迫った事件を最後にして、兵六は家を出てしまった。」

「この日の衝突が父との交渉の最後であった。彼は二三日の後に父が持株の払込金のために銀行から引き出していた金を、家族の油断を見澄まして持ち出し、そのまゝ家族の前に二十年間姿を見せなかった。金は七百円以上あった。金のある間中、彼は大阪、京都、奈良と遊び歩き、持金を使い果たして東京に出ると、自活のため市電の車掌になった。大正八年、兵六が十八歳の時だった。」

大正8年6月10日、転入学した金川中学校も再び除名処分となった里村欣三(前川二享)は、父親が里村に「自決」を迫った事件(『第二の人生 第二部』P60-63)を最後に岡山の父の家を出た。17歳の夏のことだった。

市電車掌になるまでの足どり

大正8年、17歳の夏、岡山の家を飛び出して東京に出るまでの半年を、里村欣三は「大阪、京都、奈良と遊び歩」いた、と書いている。

東京に出たのは、半年後の、おそらく大正9年2月か3月頃、ちょうど満18歳になるかならないかの時であった、と私は推測している。

その足どりを示す資料が「放浪病者の手記」(里村欣三、『中央公論』、昭和3年5月号)の第三章「若草山の麓にて」(P70-74)である。

「姫路のある工場でのストライキに破れて、私は解雇された。即日工場の寄宿舎から警官立會の下に、まるで野良犬のやうに容赦なく雨のなかに叩き出された。賃金増額の要求を起こした程だから、一文の貯のあらう筈はないし、それに何處と云って寄辺のある譯はなし、仕方なく五十圓ばかりの解雇手当を懐にして神戸の同志を頼って、その夜のうちに姫路駅を発ったのだった。」

この一節は、里村欣三を有名にした「苦力頭の表情」(『文藝戦線』大正15年6月号)中の、「俺はかつてゴム靴の工場で働いたことがある。一日中、重い型を、ボイラーの中に抛り込んだりひきづり出したりして一分間の油も売らずに正直に働いた。」という箇所に対応しており、父親の元を飛び出した里村欣三(前川二享)は、姫路のゴム工場で数ヶ月働いたのではないか、と思う。

以下、ふたたび「放浪病者の手記」から引用する。

|

|

||

| 若草山の下にあった旧奈良県公会堂。後方が若草山。 ここが里村欣三の書く「図書館」だと思われる。 |

奈良猿沢池外周のすぐ西側に 遊郭のあった元林院町がある。 |

「ぶつ倒れさうな程、腹が減つてゐたので、遊郭のある裏通りで羽織を売り飛ばして、朝飯を詰め込んだ。そして人間らしい気持になって、若草山の麓に寝轉んだ。(中略)私はその夜、公園内の建築中の空家に一夜を明かさなければならなかった。(中略)明くる朝、焚火をして温まろうと思って起き上ったが、手も足も凍えて自由にならなかった。(中略)その日は、帽子と手袋を売って、焼芋を喰った。そしてそれきりだった。図書館が開くのを待って、半日ボーと眼が霞んでしまふまで小説を読み耽った。(中略)その夜も建築中の空家に寝た。飢餓が極端に進むと、思考力も判断力も痺れ切ってしまふものだ。(中略)『開けろ』誰かが怒鳴って、圍ひを蹴倒した。(中略)警官だ!(中略)遂ひに拘留二十九日!だが、私は救われたのだ。腹さへくちくなれば、人間にはいい分別が湧くものだ!」

これらの記述には、見た者、経験した者にしか書けない景色がある。大軌電車(今の近鉄)に乗る代わりに、生駒の暗がり峠を越え、奈良に入ると平城宮跡が見え始める。「葉のついた木の枝を振り振り」暗がり峠を越える里村欣三(前川二享)の姿が目に見えるようだ。

興福寺の石段下にある猿沢池の外周の西側に小さな石橋があり、里村が「羽織を売り飛ばし」た「[旧]遊郭のある裏通り」、元林院町や木辻町へと続いて行く。「半日ボーと眼が霞んでしまふまで小説を読み耽った」「図書館」というのは、おそらく旧奈良県公会堂のことで、若草山のふもとにあった。里村欣三の書く、この距離感、位置関係は間違いなく経験した者の描写である、といえる。

このあと、東京に出て、市電の車掌(おそらく青山地区所属)となった里村欣三(前川二享)は、日本交通労働組合(東京市電)の理事長中西伊之助や、本部役員で研究部長の武井栄らと運命的な出会いを果たし、激しい労働運動の渦中に飛び込んで行くのである。

先にも書いたが、東京に出た時期は、おそらく大正9年2月か3月頃、上野公園で日本初のメーデーが行なわれたその直前の、春には未だ早い頃である、と私は推測している。

まとめに代えて…同時期の関中の人びと

| 『日本の文化岡山の文化』 |

『関西学園百年史』の編著者の一人である関西高校の難波俊成先生は、公開講座の記録『日本の文化岡山の文化』(2005年3月25日、吉備人出版)の「ファシズムと抵抗文学」において、松本学、槇村浩、里村欣三の三人を取り上げている。

松本学は、明治37年卒で、昭和7年から9年まで警保局長として「共産主義を厳しく弾圧」し、日本文化連盟をつくり、「ファシズム体制の支柱」を作った人、として紹介している。

槇村浩(昭和6年卒)は「間島パルチザンの歌」(『プロレタリア文学』昭和7年4月号)で知られる詩人、本名を吉田豊道といい高知県の人。高知の中学で軍事教練反対をやり、関西中学に転校してきた人で、松本学が警保局長のとき治安維持法で捕まり、3年間の刑務所生活で拘禁性精神病となり、昭和13年、26歳で死去した。槇村浩が関西中学にいた「昭和5、6年当時は関西中学には朝鮮からの留学生や在日朝鮮人生徒が案外多く」、この影響を受け手「間島パルチザンの歌」が成立したのではないだろうか、とされている。

難波俊成先生が紹介された松本学、槇村浩、里村欣三の三人以外にも、在校期間が重なる著名人がたくさんいる。

| 岡一太さん 『岡山のエスペラント』から。 |

岡一太さんは児童文学者で有名なエスペラントであるが、自著『岡山のエスペラント』(昭和58年11月20日、日本文教出版)に簡単な自伝(P122-126)を書かれている。岡さんもプロレタリア文学運動に進み、童謡詩人として『少年戦旗』や『プロレタリア文学』に作品を発表している。昭和6年、日本解放運動犠牲者救援会(モップル)に関係して特高から追及を受け、東京に出て、里村欣三と同じように「別人」になりすまし、作家生活。エスペラント文芸協会に加入、昭和9年逮捕され夏から11月末まで入獄。その後、「重大な決意のもとでIAREV(国際革命エスペラント作家協会)へ加盟、この件で昭和12年10月再び逮捕され、翌年2月起訴猶予で釈放された。こうして「まるで亡命するように孤影飄然と北京にわた」り、戦争の八年間を過ごした。

苦難だった人生にも関わらず、そのやわらかな文章を読んでいると、岡一太さんの人柄がわかるように思える。『関西学園百年史』にも、岡一太は「事業家や学者を眼中に置かず、特に官憲に対しては反骨を貫いた」とある。

関西中学校は「生徒の気風は一般に荒々し」かったが、「大変自由な校風で、のびのびと才能をのばすには、もってこいだった」、というのは岡一太自身の述懐である。(『関西学園百年史』)

つぎに料治熊太さん(大正8年卒)。里村欣三(前川二享)の一年先輩で、「関中ストライキ」のときは、卒業を控えた五年生。校友会誌『會報』の雑誌部幹事である。料治熊太さんは古陶器、古美術の研究家で、私も新版『そば猪口』(1993年3月10日、河出書房新社)を持っているが、庶民の目線に立つ語り口は、岡一太さんに通じるもので、思い入れかも知れないが、どこかに、「関中ストライキ」のあった自由闊達な時代の息吹を感じさせられるのである。里村欣三は校友会誌『會報』に「土器のかけら」を書いたが、料治熊太さんも新版『そば猪口』(P210-211)で次のように書いているのが興味深い。

「私の郷里の岡山というところは、毎年、川に真菰が芽ぶく頃、川さらえということをやる。(中略)泥の中からは、蜆や鳥貝ばかりでなく、赤絵の油壺や、おみき徳利の小さいのが出て来たりしたことがある。(中略)川底は古代からの村の歴史を秘めたゴミ捨て場である。(中略)殊にやきものは、こわれても破片をとどめているから、どんな古い時代のものでもそのままそこに残っている。川は日夜無心に流れているが、川底にはかかる古い歴史の夢が固定して眠っているのである。私は川泥の中からいろんなやきものを拾った。その中には、私を考えさせる昔のくらしを思わせるいろいろの雑器があった。」

料治熊太さんは、30数年に亘って会津八一(秋艸道人)に師事し、岡一太さんの「垣間見た歴史の一瞬」によれば、「大正14年(1925)会津八一の歌集『南京新唱』を、当時記者だった「太陽」で、はじめて天下に紹介したのは彼だった」という。

さらに料治熊太を有名にしているのは、1930年に出した版画同人誌『白と黒』、1932年以降継続して出した雑誌『版芸術』を通じて、棟方志功と谷中安規を世に送り出したことで、『版芸術』の古書価は今日も群を抜いて高価である。

なお、亡くなられたが、武骨な風貌と正論で広く人びとに親しまれた報道番組のキャスター、料治直矢さんはご子息である。

次に、真野律太、里村欣三(前川二享)より一年下の当時三年生、「関中ストライキ」の首謀者のひとりで諭旨退学処分を受けている。

| 講談社文芸文庫版の 小林信彦『袋小路の休日』 |

小林信彦さんの短編集『袋小路の休日』に収載されている小説「隅の老人」(初出:『海』昭和52年11月号)は、小林さんが宝石社で「ヒッチコックマガジン」の編集長をしていた昭和35、6年当時に嘱託として勤務していた真野律太をモデルとしたもので、その講談社文芸文庫版(2004年11月10日刊)の「解説」で、色川武大さんが次のように書いている。

「この『袋小路の休日』という連作風の作品集の巻頭にある「隅の老人」という小説を読みだしてすぐに、あ、と思ってしまうのである。──あ、間[真]野律太さんのことだな。 大正から昭和にかけて名を売った娯楽雑誌編集者で、次第に世に捨てられ、破戒老残の人生を送ったこの主人公は、変名になっているが私もいくらか実像を知っている。(中略)老人はたまに古い知り合いのいる小雑誌に雑文を買ってもらう以外、何もせず、焼酎を喰らって池袋の駅に転がって寝ていた頃である。外見はまったくの浮浪者で、だから窮すると、蹌踉とした足どりで編集室に押しかけ、そこの隅の机を借りて即席に雑文を書きなぐるのである。」

「隅の老人」で、真野律太は「「譚海」を爆発的に売った狩野道平」の名で登場し、次のように話す。

「岡山の中学のときは小栗風葉のファンだったし、東京に出てからは新劇です。第一[二]次文芸協会がシュミットボンの『街の子』をやった時は舞台に立っていたんです」

里村欣三は『第二の人生第二部』(昭和15年10月28日、河出書房)で、「兵六[里村]は家庭の冷たさを知り、家の外に楽しみを探すやうな『街の子』になつてしまつた。」と書いている。私は、「街の子」とは単なる不良のことだと思っていたが、この「隅の老人」=狩野道平(真野律太)の発言をもとに検索してみると、「街の子」というのは、森鴎外が明治44年5月に翻訳し大正8年刊の『蛙』(玄文社)に収載したシュミットボン(W.Schmidt-Bonn)の戯曲「街の子」に由来するもので、そうしてみると、里村が『第二の人生 第一部』(昭和15年4月16日、河出書房)で、「あるものは新劇に、あるものは左翼運動に」荊の道を進んだ、と書くとき、この「新劇に」というのは、案外に真野律太のことを指しているのではないか、とも思えてくる。

真野律太の、どこか無鉄砲で捨て鉢とも見える生きざまは、里村欣三の生きざまにも通じるもので、料治熊太や岡一太さんのやわらかな庶民の立場からの目線とともに、大正デモクラシーの中で青春を過ごし昭和の激動を生きた彼らの気骨、反骨、いわば「関中ストライキ」の熱いこころがここにも見える気がする。これらの人びとのうち、少なくとも岡一太さんや真野律太らは、「関中ストライキ」を通じて里村欣三と顔見知りであったのであり、どういう思いで、その後の互いの生を見ていたのであろうか。

この他に、プロレタリア児童文学者で童謡集『赤い旗』等で知られる槇本楠郎(大正6年卒)も、大正4年に入学した里村欣三(前川二享)と在校期間が重なる。

以上、関西中学校における大正7年11月30日の「関中ストライキ」、校友会誌『會報』に掲載の小品「土器のかけら」、里村欣三(前川二享)の生育歴、学歴等を見てきた。

そこから言えることは、さまざまな要因が里村欣三のこころに影を落として反抗的、反権威的であったけれども、関西中学時代にはまだ反戦、反軍の意識は芽生えておらずむしろ忠君愛国的であったこと、これを最初に押さえておきたい。同時に、後年のプロレタリア文学運動、あるいはマレー従軍時と同様に、里村欣三は「関中ストライキ」においても果敢に、真摯に、先頭に立って行動したことを覚えておきたい。

次に母の死、父の再婚、幼くして伯母のもとに預けられ、再び後妻とその子らのいる家庭へ、このあまり幸せとは言えない生育歴。後年の里村欣三の「放浪癖」は、温かい居場所を求めるこころの裏返しであった、といえば観念的に過ぎるかも知れないが、「里村欣三」を論じる一視点として知っておきたいことである。

しかし、家庭環境がどれほど複雑なものであり、「関中ストライキ」による父親との究極の緊張、確執=自決騒動があったにせよ、里村欣三(前川二享)の生きた軌跡は、やはり時代の潮流そのものの中にあった、と言わざるをえない。

米騒動に誘発された「関中ストライキ」、短い放浪の時を経た、東京への進出。まるで「吸い寄せられる」という言葉がぴったりするように、大正デモクラシーという時代の潮流に引き寄せられて、里村欣三(前川二享)は東京へ、疾風怒濤の労働運動の時代へと出て行くのである。

(2008.12.1作成)