「もはや里村の確とした軌跡がたどれないのはもどかしい」(『文学の力』音谷健郎、2004年10月30日、人文書院刊)と嘆かれたその核心部分、すなわち、里村欣三の満州逃亡の直接原因と推測される「労働運動上の傷害事件」が、奇跡的とも思える記述の発見によって、いま、その一端が明らかにされようとしている。当サイト掲示板への2005年3月19日付、津留湊氏の投稿により、『労働週報』大正11年7月19日(通巻第17号)第3面に、里村欣三(前川二享)の入獄記事が存在することが明らかにされたのである。

『労働週報』は、大正11年2月4日の第1号から大正12年4月19日の第40号終巻まで刊行されたタブロイドの新聞で、「組合運動の正確なる報道機関」であることを主目的に安倍隆一らが編集にあたり、第23号から平沢計七が編集している。編集委員の一人として、第一号に肩書きなしで中西伊之助の名もある。

短期間ではあったが、『労働週報』に掲載された労働運動の情報は全国に亘っており、西部交通労働同盟(大阪市電)や水平社関係の記事もある。『労働週報』はこの時期の労働運動研究の基礎資料となっており、復刻版が1998年10月9日、不二出版から刊行されている。

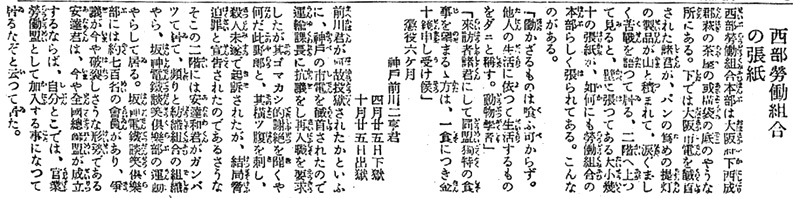

記事の全文は、以下の写真の通りである。

|

|

『労働週報』大正11年7月19日(通巻第17号・第3面)(復刻、不二出版、1998年10月9日刊)

|

|

日本における最初のメーデーは大正9年5月2日、東京上野公園両大師前広場で行われ、里村欣三(前川二享)は東京交通労働組合(東京市電)の一員としてこれに参加したものと思われる。(当サイト考察「中西伊之助との関係」参照)

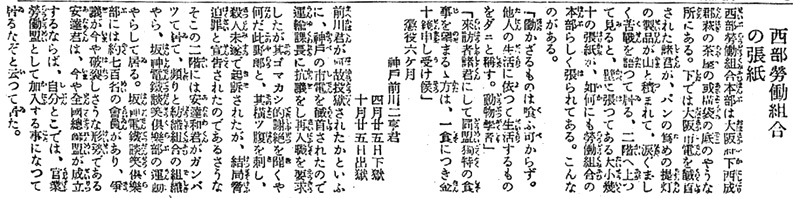

さて、この『労働週報』の第11号(大正11年4月25日号)に、前年大正10年5月1日に行われた関西初のメーデーの紹介記事がある。この中の神戸の労働祭の記事に前川の名がある。

|

『労働週報』大正11年4月25日(通巻第11号・第2面)(復刻、不二出版、1998年10月9日刊)

|

|

|

|

|

| 神戸における初のメーデーを伝える『神戸新聞』(大正10年5月2日)、右はその部分拡大 | ||

友愛会関西労働同盟の機関紙『労働者新聞』の大正10年1月1日号には友愛会支部役員の年賀リストがあり、神戸における初のメーデーを伝える上の『神戸新聞』の記事中の「友愛会須磨支部の前川」は、前川萬次郎であることがわかる。

柴田富太郎(神戸支部)、行政長蔵(行正と誤記されている)(池尻支部)、青柿善一郎(神戸支部)、胸永太助(神戸支部)らは、みな川崎造船に所属している。野倉萬治(神戸支部)は川造船の総務(委員長)である。これ等の人々は前年にサボタージュ闘争を経験しており、大正10年の川崎造船・三菱造船大争議の中軸として闘った人々なのである。要するに、大正10年5月1日の関西初のメーデーは、神戸においては、友愛会関西労働同盟、なかでも川崎造船に所属する人々が中心になった。『労働者新聞』には参加人員1,000人と記録されている。

大正10年5月1日の神戸のメーデーに、里村欣三(前川二享)が参加したのか、しなかったのかは別として、里村がこの大正10年の神戸を生きたことは確かである。

里村は「翌年[大正9年]には[東京]市電第一次の争議に敗れ、大正十年には神戸市電に再び車掌となって潜入し、組合の組織運動に従事しているうちに、」(『第二の人生』第二部P65)と、書いており、そのニュアンスからこの頃には神戸にいたのではないかとも思われる。

さて、大正10年の神戸と言えば、川崎造船・三菱造船の大争議である。3万人とも3万5千人とも伝えられる労働者がストに決起したこの争議は、賀川豊彦らの友愛会主導で闘われたが、それは単に人員が多い故に、空前ではない。

|

|

|

|

|

『大阪労働運動の歴史』

大阪地方メーデー実行委員会編 1971年12月5日、労働旬報社刊 |

『日本社会運動史』

赤松克麿著 昭和27年1月15日、岩波新書 |

『新神戸』 創刊号の タイトル |

|

|

|

『日本労働運動史』の扉

細川松太著 1981年7月30日、鼎出版会刊 表紙はネイビーブルーで文字なし |

|

|

|

三菱川崎造船所大争議の先頭に立つ

右から賀川豊彦、青柿善一郎、 久留弘三(大正11年7月10日大行進 のものか)松井尊允(ハの下に允)著 『民本主義の潮流』昭45.3.10文英堂 |

地域(神戸)の大工場に対する共同闘争という性格をもっていたこと(台湾製糖やダンロップはその一例)、もう一つは、軍隊が治安出動したということ、これがポイントだ。

下の写真は、8月10日の衝突を伝える『労働者新聞』(8月15日号)の記事である。

『日本労働運動史』によると、明治40年(1907)2月7日、足尾銅山の暴動に対し、「高崎歩兵第15連隊より三個中隊が到着し、この軍隊の威圧のもとに、10日、警察は検挙を開始した。」というのが、軍隊が治安出動した初めであり、大正7年8月の米騒動への出動、「純然たる労働争議」であるにもかかわらず、大正8年11月の「釜石鉱山ストライキには、青森と盛岡から二個中隊が出動している。」(P85)

一方で、革命ロシアに干渉するシベリア出兵(大正7年〜11年10月)、その中で生起した尼港(ニコラエフスク)事件(大正9年2月)により、国内の反軍意識は高まっていた。

大正10年8月、三菱・川崎造船所大争議の治安対策として神戸に進駐してきた歩兵39連隊は、兵庫県の部隊であり、里村欣三が、大正11年に徴兵検査を受け、入営しなければならない第10連隊(岡山県の部隊)と同一の、姫路第10師団に属する連隊なのである。

神戸市電車掌の里村欣三が、この三菱・川崎造船所大争議に、どのように関与したのかは不明であるが、「神戸市内の各工場主に対し労働組合の確認を要求す」という、共同闘争の性格を持つ三菱・川崎造船所大争議の“敵”として登場した軍隊(歩兵39連隊)に対する反発は、里村の徴兵忌避・満州逃亡の動機を形成する要素であることは、十分考えられることである。

|

|

|

『熱い港』 武田芳一著

昭和54年3月1日、太陽出版刊 |

|

|

神戸市電だけ「五十名」と数が挙げられているのは、中西伊之助と里村欣三が西部交通労働同盟の発会にともに応援演説したことを考えると、里村欣三(前川二享)が神戸市電において組合の組織活動に従事していた傍証にはなるだろう。

里村欣三(前川二享)の入獄記事を記録していた『労働週報』については冒頭にその概要を紹介したが、この『労働週報』に掲載された興味ある記事をいくつか紹介しておきたい。

創刊号(大正11年2月4日)の第6面に次の記事がある(一部画像を修正しています)。

この記事にある「葉山民平」というのは、後のプロレタリア作家葉山嘉樹のことである。愛知時計というのは、時計製造会社ではなく、計器や航空機など軍需関連の製造会社であった。葉山嘉樹は、大正10年6月名古屋新聞社記者となり、同時に名古屋労働者協会に加入。この愛知時計争議を指導中、大正10年11月7日、治安警察法違反で起訴された。その初公判が大正11年1月20日、名古屋地裁で開かれたが、そのときの記事である。

『葉山嘉樹』(浦西和彦著、昭和48年6月15日、桜楓社刊)によると、大正10年8月3日、「神戸の三菱、川崎両造船所の同盟罷工に、名古屋新聞社より特派記者として派遣されたが、新聞記者としての立場を超えて争議の応援に加わり、港川[湊川]の勧業館などで演説」(P21-22)し、その後も名古屋に戻って様々な支援活動をした。そのお返しとして、大正10年5月の神戸メーデーにも登場した柴田富太郎(関西労働同盟)らが応援に駆けつけているのである。

時と場所という意味で、葉山嘉樹と里村欣三(前川二享)は大正10年8月、神戸において遭遇しているのである。

次に、大正11年3月21日号に西部交通労働同盟(大阪市電)の結成(大正11年3月16日)記事がある。

ここにも、前川二享(里村欣三)の個人名はないが、「神戸市電従業員代表」という記述がある。

左は、『労働週報』大正11年2月21日号に掲載された中西伊之助の『赭土に芽ぐむもの』の広告である。初版刊行が2月10日だから、最も早い時期の広告である。

『労働週報』には創刊号から『種蒔く人』の広告があり、大正11年11月7日号には、朴烈の『黒濤』の広告があり、同14日号には本文記事に「太い鮮人」があり、「『太い鮮人』と云ふのが朴烈君等に依って発刊される。第一号は十一月十五日、以下毎月一回発行。定価は一部二十銭、労働者に限り二銭とは面白い。趣意は読んで字の如く「太い鮮人」だ。其発刊の辞を紹介する。」として、以下「太い鮮人」発刊の辞を紹介している。

「「労働週報」はアナキーでもなければ、ボルシビキーでもない、合同派でもなければ、自由連合派でも無い、全労働者共通の階級意識に訴へて、資本主義を倒す剣であり、その事実を報道する筆である。同時に又、全労働者の友情に訴へて、意思の疎通、感情の融和を計る「暖き手」である。(平澤計七)」(大正11年12月12日号)というところに、この『労働週報』の真髄があるようだ。平澤計七の人柄が偲ばれる記述である。

さて、この大正10年、11年前後の労働運動、社会運動の基礎資料としては、いままで見てきた『労働週報』のほかに、『労働者新聞』、『日本労働新聞』がある。

まず『労働者新聞』をみておきたい。『労働者新聞』は初め『新神戸』と題して大正7年8月22日に刊行された友愛会神戸連合会のタブロイド機関紙で、久留弘三が編集にあたった。大正8年1月、名称を『労働者新聞』と改め、友愛会関西労働同盟会の機関紙となり、賀川豊彦が発行編集人になった。大正14年12月17号で終刊となった。復刻版が昭和44年4月10日、大前朔郎編、日新書房刊で出ている。

『労働者新聞』は神戸を地元にしており、時期も大正10年、11年をフォローしており、神戸や京阪神の労働運動を振り返るための基礎資料である。しかし、発行母体を友愛会に置いているため、非友愛会系の活動情報は少ない。

中西伊之助や里村欣三(前川二享)らが支援した西部交通労働同盟(大阪市電)は、設立に際し、はじめ関西労働総同盟大阪連合会の西尾末広に相談したのだが、西尾が「『犠牲者の頻出位は当然予期しない限り運動の達成は不可能』である旨を漏らした」ことから「淡き幻滅、否総同盟の方針を冷胆として誤感せしめる結果」となり、中西伊之助の「日本交通労働組合[東京市電]に拠るべく傾いた」(『交通労働運動の過現』第二部P9-10)いきさつがあり、西部交通労働同盟(大阪市電)の基本的な立場は反総同盟であった。このため、西部交通労働同盟(大阪市電)や神戸市電労働者の動きについて、参考になる記述はない。

次に、『日本労働新聞』をみておきたい。『日本労働新聞』は大正8年3月1日、岩出金次郎により大阪で発行され、大正9年5月1日号から終刊の大正10年6月10日号まで荒畑寒村が編集を担当した。復刻版が1983年10月19日、堀切利高編、大正労働文学研究会刊で出ている。

岩出金次郎は「大逆事件」にも関与した「船場のボンチ」であったと、復刻版の解説に書かれている。

『日本労働新聞』は、月刊の労働運動評論紙であり、組合の機関紙ではない市販の新聞であったが、ここにも西部交通労働同盟(大阪市電)や神戸市電労働者の動きについて、参考になる記述はない。

さて、私は今回、津留湊氏により『労働週報』大正11年7月19日号(通巻第17号)に里村欣三(前川二享)の入獄記事が存在することが明らかにされるまで、次のように考えていた。

いちばん初めは、里村欣三の『第二の人生』の後節、「十ヶ月の刑を受けた」という記述から、里村に労働運動上の傷害事件があったとすれば、徴兵検査の時期(大正11年6月〜7月)と刑期の長さを考えれば、それは満州逃亡の前年、大正10年の初夏あたり、神戸での出来事だろうと推測していた。

次に、大正11年3月16日、西部交通労働同盟(大阪市電)の発会式に、里村欣三(前川二享)が、神戸市電労働者として登場した記事を発見(当サイト考察「里村欣三が神戸市電にいた」を参照してください)した後は、次のように考えた。

すなわち、この「十ヶ月の刑を受けた」という記述は、里村自身による大きなカモフラージュなのではないか、何をカモフラージュしたのか、直截にいえば、満州逃亡そのものをカモフラージュした、言いかえると、労働運動上の傷害事件の後、十ヶ月間、満州に逃亡し放浪した、このことを言っているのではないか。傷害事件はあった、しかし、刑を受けることなく満州に逃亡した、逃亡期間は十ヶ月間であった、満州逃亡の真の原因はこの労働運動上の傷害事件であった、こう言っているのではないか、このように考えた。

今回、津留湊氏により、里村欣三(前川二享)の入獄(大正11年4月25日から同10月25日)記事の存在が明らかになった今では、この考えは誤りであった。しかし、なぜ間違えたのかをもう一度、振り返っておきたい。

今回の津留湊氏の発見は、どこで、どのような状態で徴兵検査が行われたのかは別として、大正11年6月末ないし7月初旬の里村欣三の徴兵検査が、「労働運動上の傷害事件」による里村の入獄中に行われた、ということを示している。「入獄中の徴兵検査」というのは私の想定のほかであった。

すなわち、(1)大正11年6月下旬〜7月初旬の徴兵検査の時期には入獄していない、ということを前提に、(2)大正11年3月16日、西部交通労働同盟(大阪市電)の発会式に神戸市電労働者として姿を見せていること、(3)『第二の人生』第二部の「十ヶ月の刑を受けた」という記述から、刑期を、六ヶ月というよりも、「十ヶ月」という期間に重点をおいて考えたからである。この3点が無理なく成り立つ結論が「十ヶ月の刑を受けた、というのは満州逃亡期間そのものの比喩である」という考えであった。

里村の徴兵検査が行われたことは、「以前の時は甲種合格だったが」という里村欣三の葉山嘉樹宛手紙(昭和10年7月10日付、浦西和彦著『葉山嘉樹』収載、昭和48年6月15日、桜楓社刊)その他で明らかである。

大正10年、激動の神戸を生き、姫路39連隊の進駐による反軍意識も相当にあったのであろう。仮に、獄中で、または獄窓から引き立てられて徴兵検査を受けたとするならば、「アナーキズムに心酔してゐる」「英雄気取り」(『第二の人生』第二部)の里村欣三でなくても、入営は耐えられないことである。家族の事情を別にすれば、徴兵忌避、逃亡は十分に志向されることであり、その家族の事情も、満5歳のとき母を亡くし、父とも疎隔して家を出ていた里村にとっては希薄なものであった。

朝鮮、満州の事情を知る中西伊之助と、日本交通労働組合(東京市電)、西部交通労働同盟(大阪市電)を通じて行動を共にし、また大正9年の日本社会主義同盟の設立発起人の一人として在日朝鮮人活動家と交友があったと推測される(当サイト考察「中西伊之助との関係」を参照ください)里村欣三にとって、満州逃亡は現実的な選択肢であったのである。

|

|

|

『フロンティアの文学』

『種蒔く人』『文芸戦線』を読む会編 2005年3月20日、論創社刊 |

今回、津留湊氏による里村欣三(前川二享)の入獄記事(『労働週報』大正11年7月19日号)の発見により、大正11年前後の里村欣三の歩みが見え始めてきた。これを整理すると、次のようになる。

大正8年 東京に出て、市電の車掌になる。

大正8年9月3日 日本交通労働組合(東京市電)が結成され、中西伊之助、理事長に就任。

大正9年4月末 東京市電の大ストライキ。敗北。

大正9年5月2日 日本初のメーデーに参加(東京上野)。

大正9年9月 日本社会主義同盟の設立発起人の一人になる。

大正10年 神戸市電車掌になる。この間、川崎・三菱造船所大争議発生(6月末〜8月)。

大正11年3月16日 西部交通労働同盟(大阪市電)結成に応援演説。

大正11年4月25日〜10月25日 「神戸の市電を馘首されたので運輸課長に抗議をし再入職を要求」、傷害事件を起こし入獄。

入獄中の6月末〜7月上旬に、徴兵検査を受け、甲種合格。

大正12年2月 入営期日に姿を見せず。この間、満州に逃亡と推測される。

大正12年5月ないし6月 満州から帰国。朴烈、金子文子らと交遊。

大正12年8月 九十九里に静養する中西伊之助に付き添い、1ヶ月を過ごす。

大正12年9月1日 関東大震災。9月5日頃、入京。

大正12年秋 未決監の朴烈らに差入れ。「秋風とともに、まもなく流浪の旅に出た」。

大正13年8月1日 『文芸戦線』に「輿論と電車罷業」 および「 真夏の昼と夜」を発表。

大正13年秋 「私はまた東京を去つた」

大正13年11月、12月 『文芸戦線』に「富川町から 立ン坊物語」を発表。

大正14年2月 『近代人の人生観』(越山堂)刊行。

大正14年3月 『聖哲の懺悔』(越山堂)刊行。

大正14年4月 『名僧の人生観』(越山堂)刊行。

大正14年8月、9月 『文芸戦線』に「富川町から どん底物語」を発表。

大正14年11月 越山堂(出版社)で働く。

このように見て来ると、大正14年からはその著作・作家活動により、里村欣三の「人生の軌跡」もやや跡づけられる。大正13年8月の「輿論と電車罷業」 および「 真夏の昼と夜」の里村の2作品は、高野山籠城ストライキとして知られる大正13年7月の大阪市電(西部交通労働同盟)争議との関係で考察することができる(本サイト考察「里村欣三が神戸市電にいた」参照)。

しかしながら、大正12年の秋から同13年の里村欣三の足跡は不透明である。

里村欣三はこの間の足跡について、『文芸戦線』大正15年5月1日号の「思ひ出す朴烈君の顔」で、次のように書いている。

「夏の始めであつた。何でも親日派の朝鮮人を殴り込みに行つた話を、その時ポツリポツリと例の口調で私に話してきかせ、警察の干渉で『不逞鮮人』を『太いせんじん』と改題したことを語って大笑いした。そして朴君と金子文子さんと私と三人で、いつものやうに麦飯を食つた。そして三人で渋谷の終点に出た。(中略)いま考へると、それが最後であつた。翌日、私は中西さんと一緒に九十九里の海岸に行つた。私たちは一ヶ月中(中西さんは出獄の躰を休めるために)思ひ存分に真黒になつて遊んだ。後にも先にも、一ヶ月思ひ存分に遊べたのはこれが最後であろう。そこへあの地震が来たのだ。(中略)私と中西さんは入京の許可があつた日、即ち地震後四五日目に味噌米を二人で背負つて東京に這入つた。そして始めて朴君の動静を知つた。(中略)ある日、鄭君がやつて来た。もう秋風が身に泌む頃だつた──と思ふ。鄭君と私と二人は、(中略)浴衣一枚で震えてゐる、朴君やその他の一同に差入れた。(中略)私は秋風とともに、間もなく流浪の旅に出た。

一昨年の夏ごろだと思ふ。吉祥寺に鄭君を訪ねたら栗原君が出獄してゐた。皆んな共犯は出たのだと云ふが朴君、夫婦だけは保釈が許されず獄にゐた。恐ろしい予感が胸にこたへた。

その秋、私はまた東京を去つた。それから去年の秋かへつたが鄭君にも誰にもまだ会へない。」

(この「思ひ出す朴烈君の顔」は、里村欣三の年譜研究にとって重要な記述なので、写真版で掲示しておきます。関心のある方はここ→ *「思ひ出す朴烈君の顔」写真版* をクリックしてお読み下さい。)

これは奇妙な書き方である。この作品の発表された大正15年5月を基準に考えると、大正12年関東大震災後の秋、里村は東京を離れ、「流浪の旅に出た」。そして、大正13年の夏にいったん東京に戻り、鄭君に会い、栗原[一夫]が出獄したのを知り、大正13年の秋に再度東京を離れ、大正14年の秋に東京に帰ってきた、文意はそういうことを言っている。

大正12年秋から大正13年夏まで、および大正13年秋から大正14年秋まで、の二度にわたって東京を離れた、ということを言っているのである。

里村欣三は、大正13年11月、『文芸戦線』に「富川町から 立ン坊物語」を発表しており、大正12年5月ないし6月の、満州逃亡から帰国した後の生活は、深川富川町をベースにした立ン坊(人足、土工)であった。経歴も住所も必要がないという意味で、立ン坊(人足、土工)生活というのは、里村欣三にとって、徴兵忌避・逃亡の直接的な結果であり、選択であった。

「佐渡の唄」(『文芸戦線』昭和3年5月1日号)にも、木賃宿に泊まりながら「洲崎の埋立に働いて」いた、という記述がある。

前田河廣一郎の遺稿「里村欣三」(『全線』昭和35年4月創刊号)には、「大正11年から翌12年の震災後へかけての」ころ、「中西伊之助の紹介で、里村欣三がやって来た」。「妻が云うのである。『里村さんは、(中略)おろし立ての菜っ葉服を着て、まだ子供子供していましたわ。(後略)』」とある。

上に書いた、二度にわたって東京を離れた、ということの中には、土工として工事現場、飯場を転々とする日々もあったのだろう。

ところが、この“東京を離れた”ということについて、青野季吉は次のように言っているのである(「紹介・感想・質問」、サブタイトルは「葉山君と里村君」『文芸戦線』大正14年12月号)。

「里村君は中西君と一緒に大阪で、労働運動をやつていた人で、強い反面でおつとりとしたいい人間だ。中西君の家にゐる時に僕は、これは立派な人だと思つた。君が文章を書くことを知つてゐたので、「戦線」へ何か書いてはとすすめた。富川町の生活を書いたのがそれだつた。その後里村君は一人になつて、土工になつた。信州の工事へ行つたり、富川町へ帰つたり、その都度、三月目か半年目に、ぶらりとやつて来た。一度など喧嘩したと云つて、すつかりホウ帯して、さずがに疲れたやうに縁側に横になつて行つた。この間久しく音沙汰がなかつたので、中西君に聞いて見やうと思つてゐたら、何でも満州まで行つて来たらしい。二人[葉山嘉樹と里村欣三]とも熱心な労働運動者で、牢獄を出て、喰ひつめた人間だ。(中略)里村君はいまは越山堂で働いてゐる(後略)」

青野季吉が言っているのは、大正11年の、徴兵忌避・満州逃亡のことではない。大正13年11月号『文芸戦線』に「富川町から 立ン坊物語」を書いて以降にも、ふたたび満州に行ってきたらしい、ということを言っているのである。

青野季吉にこの記述(「紹介・感想・質問」)があることは承知していたが、葉山嘉樹と里村欣三を同時に紹介した文章で、「信州の工事へ行つたり」といわれると、大正14年3月、葉山嘉樹が青野季吉に『淫売婦』『海に生くる人々』の原稿を預けて木曽谷の落合ダム工事に行った、そのことと混同しているのではないか、と思えて、積極的には取り上げなかった。

しかし、里村が「富川町から 立ン坊物語」を書いた後、再度、「満州まで行つて来たらしい」と、青野季吉が言っているのは、里村欣三がみずから「その秋[大正13年]、私はまた東京を去つた。それから去年の秋[大正14年]かへつた」ということと時期的には符合する。

里村にはこの間に『近代人の人生観』(大正14年2月、越山堂)、『聖哲の懺悔』(大正14年3月、同)、『名僧の人生観』(大正14年4月、同)の著作活動がある。もちろん作品があれば、本人が不在であっても、著作の刊行は可能であるけれども、どうなのであろうか。

十分には信頼が置けないかもしれない青野のこの文章(「紹介・感想・質問」)をいま取り上げているのは、里村欣三の入獄記事(大正11年4月25日〜10月25日)をもとに、里村の徴兵忌避・満州逃亡の期間を大正11年10月末から大正12年5月、ないし6月と推論すると、里村の満州放浪関係のいくつかの作品のうち、季節感が合わないものがある、からである。

里村欣三の、「思い出す朴烈君の顔」の記述と、青野季吉の「紹介・感想・質問」記述を、里村の満州放浪関連作品に重ね合わせたら、どうなるのだろう。もちろん作品は必ずしも事実の表現である必要はないのだけれど、大正11年10月末から大正12年5月、ないし6月と推論される満州逃亡期間(以下、「推定満州逃亡期間」と記述します)に重ね合わせると、季節が適合するのかどうか。

里村欣三の満州放浪の足跡を垣間見せる作品は、

「河畔の一夜」 『文芸戦線』大正14年11月号

「モヒ中毒の日本女」 『文芸戦線』大正15年2月号

「苦力頭の表情」 『文芸戦線』大正15年6月号

「飢」 『解放』大正15年8月号

「北満放浪雑話」 『中央公論』昭和2年7月号

「放浪の宿」 『改造』昭和2年12月号

「放浪病者の手記」 『中央公論』昭和3年5月号

である。

「河畔の一夜」「ちょっと一列車遅らして、名高い鴨緑江の流を見るつもりで安東に下車した。が、いざ雨に洗はれた駅前の清々しい広場に佇んで、楊柳の青葉越しに聞えて来る櫓の音に(中略)「支那ピイを」素見してみたくなった。」そして翌朝、「女から輿えられた接吻を最後の思ひ出に断食の儘私は、北満への汽車の旅をつゞけて行った。

この作品は、満州放浪の初め、朝鮮半島を抜けていく様子を描いているようにみえる。「楊柳の青葉」の頃というのは、初夏のように思われ、「推定満州逃亡期間」に適合しない。

「モヒ中毒の日本女」「満州の朔風は針の如く、凍地の砥の如き滑かさは支那靴の底皮をともするとすくひ上げるのであった。」「朔風」は北風のことで、季節は冬である。「推定満州逃亡期間」に適合する。

「苦力頭の表情」「指の金が往来を越えて、五月の陽にピカリと躍った。」「だが俺には出て行くところがなかった。」「この北満の奥地で運命を試すことは如何にも痛快なことではないか」「眼がさめると夕暮であった。五月といふのに薄寒かった。」

この五月という記述は、「推定満州逃亡期間」の範囲かもしれないが、飢えて中国人苦力の中に飛び込んで行く状況は、もっと早い時期にあってしかるべきで、時期が遅すぎる。従って、「推定満州逃亡期間」に適合しない、と言える。

「飢」「夏の朝風が妙に體にこたえる。(中略)のめったら最後だと思った。」「行っても行っても、太陽の直射を避ける一樹の木陰も渇きを醫す一滴の水もない。真夏の日に、葉をすぼめ、頭を垂れた草原の草いきれ(中略)暑い、苦しい、食ひたい……息を抜く腹力もない」「水、水、水、(中略)欲望だけが全意識であったのだ。それだからこそ、野中の一軒家である線路工夫イワン・イワノウィチ・セミヨーノフの家のドアに衝きあたるまでは(中略)途中の記憶は少しもない。」

これも、大正11年秋に満州に逃亡したと仮定すると、「推定満州逃亡期間」に適合しない。

「北満放浪雑話」「雪解時の湿ッぽい朝ぼらけである。(中略)日本では春だといふのにこゝでは冬なのだ。」「流石街は綺麗なものだ。露西亜の帝政時代の東洋根拠地だから。(中略)私は清澄な朝、(中略)うっとりとこの騒がしい市場の光景に対してゐたのである。恐らくハルピン中のおかみさん連がこゝに集るのであらう。」

「俺が始めてトウニャを識ったのは、あの北満名代の蒙古風が吹きすさんで、街も煙突も人も馬車も一切が、濛々たる黄塵の中に、ぼんやりとしてゐ、(中略)この暴虐無謀な風砂に戸惑ってゐる時だった。」

「北満の夏は殊に烈しい熱さである。それが日本の夏とは違って、乾燥し切った大地の上に太陽が刺し貫くやうな白熱を投げるのだ。」「その炎天下に、土を運び、水をふり、石灰を撒き、ロールをひき、汗だらだらで働いてゐたもんだ。」

蒙古風とは、4月から5月頃、ゴビ砂漠からくる砂嵐のことである。その意味で、「推定満州逃亡期間」に適合する、とも言えるが、「北満の夏」は、「推定満州逃亡期間」に適合しない。

「放浪の宿」は、下層労働者達の駆込み宿(無料宿泊所)を舞台にした作品で、他のルポルタージュ的な作人に比べ、小説的な構成がみられる。「七月の太陽にゆだり切っ」た、その場所は何処だろう。「プラタナスの街路樹」「オレンヂ色の宏壮な中国銀行の建物」「支那街」「十字路の角は、ロシア人の酒場」、ハルビンを舞台にしているのだろうか「推定満州逃亡期間」に適合しない、といえる。

「放浪病者の手記」「私はある年の一夏、ハルピンで苦力をやってゐた。たった独り異国の人夫に混って働くことの苦痛は、実に言外なものである。が、私は南満での遊蕩乱舞の後なので、その苦痛を天罰ぐらゐに諦め切っていた。」

これも、「推定満州逃亡期間」に適合しない。

要するに、「満州の朔風」等の記述から、冬から春先には満州にいたこと、「放浪の宿」からは、ハルビン以外の都市での生活もあるように思えること、4月か5月、あるいは初夏の頃、ハルビンに入る手前で飢えの危機に直面したこと、ハルビンで一夏を過ごしたこと、等が読み取れるように私には思えるのである。

しかしながら、大正11年の秋から大正12年の初夏までという短期間の「推定満州逃亡期間」ではカバーしきれない季節、特に「私はある年の一夏、ハルピンで苦力をやってゐた」という記述等は作為とは思われない。

徴兵を忌避し満州に逃亡しているのであるから、体験の時期を偽ることはありうるけれど、体験しない満州の季節感を上記諸作品のように表現することはできないだろう。短期間に満州を駆け抜けた、というだけではない生活体験が満州関連の諸作品に感じられるのである。

中西伊之助の小説「奪還」から、大正11年の秋に満州に逃亡した事実は揺るがないと思われるが、表現された季節感という点で、いくつかの作品は、この「推定満州逃亡期間」に合致しない。

青野季吉の書く「この間久しく音沙汰がなかつたので、中西君に聞いて見やうと思つてゐたら、何でも満州まで行つて来たらしい」という記述、つまり、里村欣三の満州放浪(逃亡)は二度にわたって行なわれた、ということも考慮していかなければならないだろう。いくつかの作品から、里村欣三がハルビンの夏を経験していることは否定できないと思われる。

里村欣三の満州放浪関係の最初の作品「河畔の一夜」は『文芸戦線』大正14年11月号であり、これ以前には満州放浪についての記述がない。「富川町から」の立ン坊ものに遅れて発表されているのであり、大正13年秋から大正14年夏にかけて二度目の満州放浪が行なわれた可能性を考慮しなければならない、と思われる。

津留湊氏による入獄記事の発見、という画期的な出来事により、何かが明らかになりはじめた、と思ったとき、また新たな課題が立ち上がってきたのである。

「里村の出生の秘密を知っているのは、葉山嘉樹と青野季吉、小堀、中西伊之助だけ。」(『自伝的交友録・実感的作家論』平林たい子著、昭和35年12月10日、文芸春秋社刊)という、その青野季吉の記述(「紹介・感想・質問」)をどのように判断していくべきなのだろうか。

(2005.5.28作成 2006.1.1徴兵忌避に関する部分を分離して本考察から削除。構成上、徴兵忌避に関する考察と一部重複している箇所があります。)

【付記】

(1)里村欣三がその姿をみせた大正11年3月16日の西部交通労働同盟の発会式から、入獄したとされる同4月25日までの間に、電車課長(運輸課長)を刺した「労働運動上の傷害事件」があったものとみて、関連記事を求めて、その期間を次の新聞で調査したが、記事は発見できなかった。

『大阪朝日新聞』、『毎日新聞(大阪版)』、『大阪時事新報』、『神戸新聞』、『神戸又新新聞』。

残念であったが、機会を見て、視点を変えて、再度チャレンジしてみたい。

(2)以前には、「十ヶ月の刑を受けた、というのは満州逃亡期間そのものの比喩である」と考えた(2004年12月時点)が、今では間違っていたその推論の根拠を、参考のため別ページにして、以下に残しておきます。

関心のある方はここ→ *「十ヶ月の刑は満州逃亡期間の比喩…」は間違っていた* をクリックしてお読み下さい。